Un roman arrache à la nuit et au chaos du monde des fragments tremblants de liberté. Celle de figures insoumises et puissantes incarnées par ces personnages romanesques qui accompagnent nos vies de lecteur et de lectrice. Carmen, protagoniste du premier roman de Sophie d’Aubreby fait partie de ces personnages-là. Comme son titre l’indique, S’en aller, elle va partir très vite vers des ailleurs géographiques et parcourir le vingtième siècle comme un feu puissant et virevoltant. L’écriture chez Sophie d’Aubreby est ardemment poétique et la construction du roman ressemble à une danse fiévreuse et ardente. Ainsi, pour paraphraser Guy Debord, le lecteur et la lectrice tournent en rond dans la nuit des images et des récits et sont dévorés par le feu des mots, ceux de Sophie d’Aubreby.

1. Le roman démarre avec votre personnage principal qui prend une grande inspiration : « Elle prend une grande inspiration. La plus grande, la plus profonde possible. » Votre écriture est au plus près du corps de son personnage. La romancière Marguerite Duras insistait dans son texte Ecrire sur la figure du corps dans l’écriture : « On ne peut pas écrire sans la force du corps […] Avant d’écrire on ne sait rien de ce qu’on va écrire. Et en toute lucidité. C’est l’inconnu de soi, de sa tête, de son corps. […] L’écrit ça arrive comme le vent, c’est nu, c’est de l’encre, c’est l’écrit, et ça passe comme rien d’autre ne passe dans la vie, rien de plus, sauf elle, la vie. » L’écriture de ce roman est-elle passée par une grande inspiration, l’idée d’un souffle qui arriverait comme le vent, de manière très sensitive et incarnée ?

L’écriture de ce roman a certainement commencé par une grande inspiration : de celles qu’on prend pour se donner du courage. Je l’ai beaucoup tourné et retourné dans ma tête, j’ai rédigé de nombreux plans avant de me lancer, comme pour reculer toujours un peu le début de l’écriture. J’ai pensé sa structure comme on conçoit une maison. Je voulais qu’il abrite Carmen – et mes doutes – le mieux possible. C’est au moment de l’écriture, au moment de chercher l’acte pour traduire l’intention au mieux que le prisme du ressenti corporel s’est imposé.

La citation que vous proposez de Marguerite Duras me parle beaucoup, le ressenti est pour moi à l’origine ou le déclencheur de toute élaboration mentale. Ici, je voulais coller au plus près de l’expérience de mon personnage, je voulais me confronter aux événements, situations, éléments à sa hauteur et dans l’instant. Le prisme corporel s’est imposé comme ça, en tentant d’être derrière ses yeux et sous sa peau pour deviner au mieux comment elle aurait vécu et réagi aux choses que je voulais insérer dans mon histoire. C’est amusant que vous releviez l’inspiration de la première page, d’autres personnes se sont, elles, arrêtées sur l’acte qui suit, qui est le contre mouvement presque mécanique à l’inspiration : le crachat pour faire comme si.

2. Chacune des quatre parties s’ouvre sur une citation : Jocelyne Curtil, Mireille Havet, Charlotte Delbo et Anise Koltz. Quel est le point commun entre ces quatre femmes ? Y a-t-il d’autres artistes qui vous ont accompagné durant l’écriture de ce roman ?

Ces quatre femmes ont en commun le hasard de notre rencontre et un trop faible écho – qui explique le hasard, puisque je les ai trouvées sans les chercher, sans en avoir jamais entendu parler. J’ai découvert Mireille Havet en m’intéressant aux autrices qui avaient écrit l’intime, je n’avais jamais rien vu ni lu d’elle auparavant, et la situation serait restée inchangée si je n’avais pas très proactivement fouillé et avancé de référence en référence. Je continue de m’étonner qu’on ne lise rien d’elle dans les programmes scolaires, qu’on ne trouve pas davantage de choses autour et issues de son œuvre dans les rayons de librairie. Même chose pour Charlotte Delbo, qui n’a pas fait partie de mon programme de terminale, ni en Français, ni en Histoire – alors qu’elle aurait toute sa place dans les chapitres consacrés à la seconde guerre mondiale. Comme Anise Koltz, je me suis rendu compte en les découvrant qu’elles me manquaient depuis longtemps, que j’aurais aimé connaitre leur œuvre et leur existence plus tôt. Quant à Jocelyne Curtil, je l’ai découverte en feuilletant un recueil de poésie chez ma grand-mère, édité à la fin des années 60. Toutes les poétesses qui s’y trouvent sont tombées dans un immense oubli.

Ces quatre autrices, et toutes celles que j’ai lues pendant la période de gestation du roman, et celles que j’ai lues avant, certainement, ont influencé ce que j’ai imaginé et la manière dont je l’ai écrit.

Sophie d’Aubreby

Elles ont aussi (surtout) en commun de m’avoir accompagné pendant l’écriture de ce roman. Elles m’ont ouvert chacune des perspectives – la poésie est une discipline qui m’ouvre et m’aide souvent, qui fait sauter presque tous les verrous, les blocages et dissipe les grands blancs que rien ne semble remplir. Elles m’ont chacune à leur manière relancée quand l’écriture peinait à sortir. Ces quatre autrices, et toutes celles que j’ai lues pendant la période de gestation du roman, et celles que j’ai lues avant, certainement, ont influencé ce que j’ai imaginé et la manière dont je l’ai écrit. Charlotte Delbo a été ma grande source pour approcher la période de la guerre, Anise Koltz pour appréhender la vieillesse au-delà de mes propres projections. J’ai aimé imaginer ces périodes à travers ce qu’elles avaient écrit.

3. Le roman qui embrasse tout le siècle est construit en quatre parties, chaque partie renvoyant à une époque précise. Comment s’est opéré le choix de ces différentes périodes historiques ?

Le choix des périodes m’a été pour moitié dicté par mes matériaux de travail – ma mythologie familiale, la documentation disponible autour des différents lieux, sujets, époques que je voulais explorer ; moitié par mes propres interrogations – les mouvements féministes des années 70 m’impressionnent et me rendent parfois triste de ne les avoir pas connus. Tout autant que l’histoire des syndicalismes me rassure et m’importe. La seconde guerre mondiale m’a toujours semblé trop absente de nos consciences, malgré le temps finalement pas si long qui nous en sépare. Et le quatrième tableau s’intéresse à la mémoire et à la transmission sous le prisme du genre (ici, des femmes), qui sont aussi deux sujets qui me travaillent depuis longtemps.

Je crois que le voyage est à la fois le lieu de l’émancipation et l’endroit qui nous rappelle le mieux qu’on n’échappe jamais complètement à ce qu’on est.

Sophie d’Aubreby

Chaque période entoure, couve ainsi une rupture, ou une désobéissance, que je voulais remettre dans son contexte pour lui donner du relief. En effet, je crois que partir en mer sous les traits d’un homme n’a pas la même teneur subversive en 1920 que cent ans plus tard. Je suis partie, pour chaque chapitre, d’éléments historiques que j’ai assemblés entre eux, que je me suis appropriés pour opérer des choix dans le récit, le structurer, et aborder les thèmes qui m’étaient chers.

4. Dans la première partie du roman intitulée « La mer », Carmen décide de prendre le large et de partir sur les mers. Elle se fait passer pour un garçon. Ce travestissement en homme interroge la domination masculine et la difficulté de voyager quand on est une femme.

Dans Les femmes aussi sont du voyage de Lucie Azema, voyager pour une femme renvoyait au danger et à la liberté : « La liberté est terrifiante. Être radicalement soi, sans transiger, sans dépendre d’un genre, d’un milieu, d’un lieu, d’une culture – aller à leur encontre – est terrifiant. Voler en éclats pour être soi, pour être libre au moins une fois avant de mourir est terrifiant. Il faut : accumuler de la puissance ; explorer le champ des possibles, la plasticité de l’existence ; apprendre à naviguer sans vue. » Ce voyage à travers les mers permet-il à votre héroïne de se libérer ? En quoi le voyage est-il un lieu émancipation ?

Je crois que le voyage est à la fois le lieu de l’émancipation et l’endroit qui nous rappelle le mieux qu’on n’échappe jamais complètement à ce qu’on est, à d’où on vient, et à ce que notre point de départ détermine en soi. Dans le cas de Carmen, il y a un peu de ces deux notions : elle se libère temporairement d’une peau et d’un chagrin trop lourd à porter, visiter le genre d’en face lui permet de regarder le sien d’un peu plus loin. Mais cela la confronte aussi à son identité de femme, à ce qui en elle résiste au costume qu’elle enfile. A ce qui lui manque et à ce qui dépasse. Installer cette démarche dans l’univers marin était d’autant plus intéressant que, 100 ans plus tard, ça reste un territoire résolument masculin – et blanc, mais c’est une autre histoire.

Je crois que le voyage est une étape sinon nécessaire, au moins utile, et en tous cas jamais étrangère, à l’émancipation.

Sophie d’Aubreby

Comme le décrit Lucie Azema, je crois qu’on ne s’arrache pas au connu dont on vient sans une immense peur. J’ai l’impression que la condition au départ est sans doute de porter en soi un inconfort supérieur à la terreur qu’inspire ce grand saut dans l’inconnu. Elle parle d’accumuler de la puissance, et je crois que c’est ce qu’on peut faire de nos colères, de nos révoltes, de nos dégoûts : en faire une essence suffisamment puissante pour permettre de sortir de l’inertie. Bien sûr, cela n’a qu’un temps et il n’y a qu’un pas du départ à la fuite. Mais je crois que le voyage est une étape sinon nécessaire, au moins utile, et en tous cas jamais étrangère, à l’émancipation.

5. L’arrivée à Java sonne comme une délivrance. : « Quand elles atteignent Java, la mousson s’essouffle mais imbibe encore le sol, l’air, les murs et les corps. Que faire ici, si l’on ne se sent pas l’âme d’un insulaire ? Si l’on n’aime ni la chaleur, ni la mousson ? » Les vents, les bourrasques de l’île lui ont appris beaucoup, comme tous les éléments au cours de sa vie. Les différences, la dissidence et la peau la lient aux gens et lie les gens entre eux. Que représente cette insularité, cet archipel infini que représente l’Océanie ? Pourquoi avoir choisi ce lieu, précisément ?

Je l’ai choisi pour cette danse, qu’on enseignait encore à l’époque. Cette étape est tirée du réel, d’une femme qui est vraiment partie à Java en 1933 pour apprendre la musique et la danse, et ramener des instruments de musique. J’ai passé une journée dans les caves du musée d’art et d’histoire de Bruxelles à exhumer de caisses des objets en bois, parfois en carton, ramenés il y a presqu’un siècle par une femme partie seule, des étiquettes presque détruites par le temps, et ça m’a fascinée.

Même loin, même sur un morceau de terre océanien, on n’échappe pas à ce qu’on est, ni à d’où on vient.

Sophie d’Aubreby

Je n’ai jamais été en Indonésie, donc c’est une île telle qu’on me l’a racontée et telle que je l’imagine que je décris. Une île imaginaire, probablement. Ce sont des danses que je n’ai jamais vues que j’imagine aussi, sur la base de très vieux enregistrements de musique, piqués par le temps. Mais j’aimais l’idée de l’île, la tentation de la réclusion loin de chez soi, loin du monde, de circonscrire une amitié fusion aux abords d’une île. C’était commode, d’ignorer tout de Java, pour étreindre le fantasme de Carmen et Hélène, me rapprocher de leurs illusions. Car en effet, même loin, même sur un morceau de terre océanien, on n’échappe pas à ce qu’on est, ni à d’où on vient. Particulièrement quand l’endroit où on s’enfuit est colonisé par le continent qu’on a quitté.

Cette échappée à deux sur un autre continent parle aussi, je crois, de la tentation de l’exclusivité qui nous traverse, au moins furtivement, dans les grandes relations intimes que peut produire l’amitié.

Sophie d’Aubreby

En écrivant ce chapitre, je me suis demandé ce que ça pouvait être de s’y rendre, compte-tenu de l’immense propagande qui entourait la colonisation, qu’on a mis des décennies à déconstruire. Comment le désaccord, sur le moment, pouvait se faire jour. Quels éléments avaient pu fissurer le discours officiel pour faire saillir çà et là l’aspect fondamentalement violent de cette situation politique. Elles occultent par l’art, en se plongeant dans cette culture peu respectée, rasée par leurs pairs, par ce qu’elle a de plus sacré et de moins compris, ses danses, sa musique.

Cette échappée à deux sur un autre continent parle aussi, je crois, de la tentation de l’exclusivité qui nous traverse.

Sophie d’Aubreby

J’ai voulu interroger comment l’entre-soi que n’importe quel groupe social reproduit, et particulièrement hors de chez lui, pouvait créer une réalité alternative, une bulle propre à ce microcosme-là, comment on pouvait s’y sentir, et comment on pouvait s’en préserver. En réponse à cet élément qui n’était pas prévu, qui la déçoit, Carmen re-calibre son groupe d’appartenance, il se résume à Hélène, exclusivement. Cette échappée à deux sur un autre continent parle aussi, je crois, de la tentation de l’exclusivité qui nous traverse, au moins furtivement, dans les grandes relations intimes que peut produire l’amitié. S’en aller loin, juste à deux, pour fusionner, se parler vraiment. C’est illusoire, mais la tentation est là.

6. Isadora Duncan revient à plusieurs reprises avec « ses excentricités qui ne laissent personne indifférent ». Le corps, la danse, la vie, la mort semblent liés comme des continents de toute une vie. Que représentent la danse et les danseuses pour les femmes de ce roman ? Que s’agit-il de réapprendre à apprendre pour Carmen ?

La danse permettait d’appréhender le monde de manière incarnée aussi. Je me suis beaucoup intéressée aux racines historiques des thérapies paramédicales comme la kinésithérapie. Le mouvement est la question sous-jacente, qui permet tant d’avancer, au sens de s’affranchir, que de soigner, voire de se soigner en avançant et vice versa. Isadora Duncan était une femme de rupture, de nouveauté, de scandale. Qui s’est elle-même émancipée par la danse. C’était un modèle intéressant, insuffisamment connue comme la plupart des femmes qui étaient précurseures, et que l’Histoire et la culture hésitent à retenir.

La danse était aussi un territoire d’inversion des rôles : ce sont les princesses qui présentent, partagent et apprennent leur culture à Hélène, non l’inverse. J’aimais l’idée que deux jeunes femmes émancipées viennent apprendre auprès d’elles. Les danseuses représentent l’altérité, mais l’apprentissage permet aussi de les réunir – l’apprentissage permet de réunir n’importe qui : apprendre à se comprendre, à se parler, à apprécier ce qu’on partage et ce qui nous distingue. Dépasser les rivalités, sans doute.

7. La troisième partie de votre roman intitulée « La guerre » s’ouvre sur une citation de Charlotte Delbo : « Il y a des squelettes vivants et qui dansent ». Cette grande figure de la résistance croise le chemin de votre héroïne. Dans le poème « Prière aux vivants pour leur pardonner d’être vivants » extrait d’Une connaissance inutile, Charlotte Delbo exprimait la nécessité de continuer à vivre : « Je vous en supplie/Faites quelque chose/Apprenez un pas/Une danse/Quelque chose qui vous justifie/Qui vous donne le droit/D’être habillés de votre peau de votre poil/Apprenez à marcher et à rire/Parce que ce serait trop bête/A la fin/Que tant soient morts/Et que vous viviez/Sans rien faire de votre vie. » En quoi ces vers de Charlotte Delbo éclairent-ils le destin de votre héroïne ?

C’est un magnifique poème, qui entre en résonnance avec le choix ou la nécessité à laquelle se plie Carmen : vivre encore, vivre malgré. J’ai découvert le destin de ces femmes rescapées tardivement, en travaillant à ce roman. Je cherchais à comprendre comment on continuait à vivre après l’inconcevable. De là où je suis, l’abomination me semblait telle que rien n’y personne ne pouvait y survivre. Charlotte Delbo, Marguerite Duras dans La Douleur, des éléments puisés dans ma mythologie familiale sont autant de textes, de traces qui m’ont aidée à concevoir l’après différemment, à ouvrir une autre voie à mon héroïne.

Le poème de Charlotte Delbo résumerait à lui seul une bonne moitié du roman dans sa formule : apprenez un pas, une danse, quelque chose qui vous justifie. Tout le long, je crois que Carmen se justifie, se trouve un sens dans le mouvement (en partant, en cherchant à découvrir des territoires qui ne lui sont pas d’emblée accessibles comme la mer ou la masculinité), qui devient danse et qui ne cesse sans doute jamais de l’être puisque même vieille et déclinante, elle danse dans son corps abîmé, toujours dans les eaux froides qui séparent la Belgique de l’Angleterre.

8. L’un des personnages les plus mystérieux et les plus étonnants du roman, c’est le temps. Vous travaillez notamment sur l’ellipse, puisqu’un certain nombre d’années s’écoule entre les différentes parties. Sept ans séparent par exemple la première partie de la deuxième. L’ellipse est-elle pour vous une manière de laisser au lecteur et à la lectrice un rôle actif, au sens où ils peuvent eux-mêmes imaginer ce qui s’est passé et combler ou non les blancs ?

Bien sûr. Je suis très sensible à la part active qu’on prend tous et toutes dans l’élaboration d’une œuvre – qu’il s’agisse de littérature, ou de n’importe quel art. Je ne me sens pas suffisante, quand j’écris. Je n’y ai pas pensé activement en choisissant ma trame, ça s’est davantage imposé comme une évidence : faire confiance aux yeux qui liraient pour combler les blancs, imaginer, élaborer. Que quelqu’un, après moi, s’approprie cette histoire. Il y avait aussi la volonté d’autopsier les instants charnières. Je voulais approcher le moment de rupture au plus près, identifier chaque élément qui le fonde, le reste ne trouvait pas sa place dans ce roman-ci. Ca participait de la volonté de donner corps à une héroïne à hauteur de femme. Je voulais qu’on puisse s’identifier à elle, que sa vie ne soit pas une succession d’aventures, mais qu’elle soit empreinte d’une normalité qui ne soit pas romanesque, que je puisse laisser en dehors de l’histoire. Des années de calme, de latences, de vie petite et normale, des années à attendre que quelque chose se passe ou à se féliciter qu’il ne se passe rien. Je voulais que les deux coexistent, ou plutôt qu’ils s’alternent comme ils s’alternent (le calme et le bouleversement) dans la vie de tout un chacun.

9. La figure de la sorcière apparaît à plusieurs reprises dans le roman. Mona Chollet, dans Sorcières, la puissance invaincue des femmes, montrait à quel point cette figure symbolisait la liberté : « Où que je le rencontre, le mot « sorcière » aimante mon attention, comme s’il annonçait toujours une force qui pouvait être mienne. Quelque chose autour de lui grouille d’énergie. Il renvoie à un savoir au ras du sol, à une force vitale, à une expérience accumulée que le savoir officiel méprise ou réprime. J’aime aussi l’idée d’un art que l’on perfectionne sans relâche tout au long de sa vie, auquel on se consacre et qui protège de tout, ou presque, ne serait-ce que par la passion que l’on y met. La sorcière incarne la femme affranchie de toutes les dominations, de toutes les limitations ; elle est un idéal vers lequel tendre, elle montre la voie. » En quoi les personnages féminins de ce roman sont-elles des sorcières ?

Je crois que cet extrait le dit très bien. Carmen est une sorcière parce qu’elle soigne, elle désobéit, elle cherche, elle s’isole. Il y a le mouvement, qu’elle perfectionne et qui la protège. Un savoir au ras du sol, au plus près du corps et du quotidien, comme un acte fondateur sans cesse répété. Qui émancipe, mais surtout qui soigne : on ne peut pas être plus proche de la sorcière, à une époque où la médecine est exclusivement masculine, tout comme l’instruction et le travail – à l’exception du milieu ouvrier qui soumet les corps sans grande sensibilité au genre ou au sexe.

Il y a Hélène, aussi, qui est sorcière à sa façon, dans sa joie à toute épreuve presque comme une foi. Cette amitié à la fois fusion et libératrice. Je crois qu’à deux elles affinent toute leur vie l’art de s’aimer correctement. C’est-à-dire sans se posséder, ce qui n’est aisé ni dans l’amour, ni dans l’amitié.

10. Le personnage de Carmen s’interroge de nombreuses fois sur son destin et sur ce qu’il signifie, ainsi que sur le fait d’être ou non accompagnée. Dans Inépuisables, Vivian Gornick questionnait la singularité d’un destin : « Se retrouver seule, sans attachement stable ni permanent, c’était être vulnérable à la redoutable accusation d’anormalité. Tout à coup, elle prenait conscience que la solitude était la norme et le lien un idéal – en somme, l’exception et non la règle – de la condition humaine. » Qu’est-ce qui rend le destin de Carmen si singulier et tout à la fois si emblématique de la condition féminine ?

J’aime énormément les héroïnes de Vivian Gornick, que ce soit la voix qui raconte ses livres ou celles qu’elle chérit dans ceux des autres. Carmen est emblématique de la condition féminine à la fois dans ce qui la révolte et dans ce qu’elle accepte sans rechigner. J’ai l’impression que c’est le grand point de tension de la condition féminine : avoir été conditionnées à accepter beaucoup, mais pas suffisamment que pour ne jamais être traversées par la révolte.

Ce qui la rend singulière, et ce qui rend n’importe quelle femme ou n’importe quelle trajectoire singulière, c’est ce qu’elle en fait.

Sophie d’Aubreby

Les prises de consciences sont parfois longues et les révoltes fugaces, mais il me semble qu’on est toutes au moins un peu traversées par l’une (l’acceptation) et par l’autre (la révolte). Ce qui la rend singulière, et ce qui rend n’importe quelle femme ou n’importe quelle trajectoire singulière, c’est ce qu’elle en fait. Le motif ou l’itinéraire, avec ses courbes, ses déliés, ses demi-tours, son rythme saccadé et impossible à reproduire, qu’elle conçoit pour cheminer avec, jonglant entre ce qu’elle rejette et ce qu’elle tolère.

11. S’en aller, c’est aussi sortir du salon, du lieu littéraire des femmes du siècle d’avant le féminisme dans lequel les femmes intelligentes et littéraires étaient enfermées…

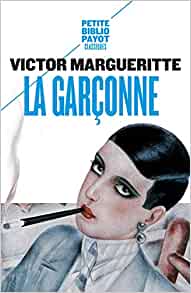

Dans son roman La garçonne, Victor Margueritte proposait une très beau portrait de femme : » La musique, c’est le chant qui sort de tout… de soi quand on est heureux… du vent quand il souffle sur la forêt et sur la mer… C’est aussi le concert des instruments, qui rappelle tout ça… Et l’ouverture, c’est comme celle d’une grande fenêtre sur le ciel, pour que la musique entre, et qu’on l’entende. Les conséquences? Je m’en moque. La société? Je la récuse. Je romps avec celle pour vivre comme une indépendante, selon ma conscience! Pour vivre, moi femme, comme…tenez! Ce que vous en serez jamais : un honnête homme. » Carmen a-t-elle quelque chose à voir avec cette « garçonne » ?

Bien sûr, il y a de la défiance et, je crois, un fond de malice dans son mode de vie. Préférer les animaux aux hommes, l’amitié à l’institution du mariage, le syndicalisme au milieu social dont elle est issue, la mer à la terre, les mesdames aux messieurs dans son testament et tut au long de sa vie, etc. Elle n’est ni un honnête homme, ni une honnête femme, c’est tout le propos de ce personnage. Elle échoue, je crois, chaque fois qu’elle tente de se définir : qu’il s’agisse de son genre, de son orientation sexuelle, de son statut social ou de résistante. Elle est un peu à chaque fois, mais jamais complètement.

12. Le roman interroge avec force et intelligence la notion de genre et d’identité ainsi que toute la charge mentale qui pèse sur les femmes. Monique Wittig dans Les guérillères interrogeait cette manière qu’a la société d’enfermer les femmes : « Elles parlent ensemble du danger qu’elles ont été pour le pouvoir, elles racontent comment on les a brûlées sur des bûchers pour les empêcher à l’avenir de s’assembler. Elles ont pu commander aux tempêtes, faire sombrer des flottes, défaire des armées. Elles ont été maîtresses des poisons des vents des volontés. […] Leur puissance conjuguée a menacé les hiérarchies les systèmes de gouvernement les autorités. Leur savoir a rivalisé avec succès avec le savoir officiel auquel elles n’ont pas eu accès, il l’a mis au défi, il l’a pris en défaut, il l’a menacé, il l’a fait paraître inefficace. Aucune police n’a été trop puissante pour les traquer, aucune délation trop opportuniste, aucun supplice trop brutal, aucune armée n’a paru trop disproportionnée en force pour s’attaquer à elles une par une et les détruire. » Le désir féminin est-il toujours aussi brimé et perçu comme dangereux ?

Les guérrillères a été un ouvrage fondateur, notamment parce qu’il démontrait la possibilité d’être libre dans la construction d’un roman. Avec Dedans, d’Hélène Cixous, ces deux livres m’ont aidée à me déraidir dans l’écriture. A assumer, notamment les ellipses dont il est question plus haut. Je crois que le désir féminin est toujours brimé, mais que ça passe par d’autres modalités. Et qu’il est toujours perçu comme dangereux, tant pour celles qui l’éprouvent, que pour ceux qui le craignent. Le désir féminin, comme le désir de n’importe quelle minorité, menace l’ordre établi sur l’oppression. C’est un moteur pour la défiance, sans désir pas d’émancipation, pas de résistance.

Quand on observe le nombre de féminicides en Europe et à travers le monde, le recul cyclique du droit à l’avortement, le définancement des structures de santé sexuelle, on ne peut pas douter une seconde de la dangerosité du désir d’un groupe opprimé quand il entend s’éloigner de l’ordre hétéopatriarcal. Qu’il s’agisse des femmes, des personnes racisées, porteuses de handicap, discriminées en raison de leur genre ou de leur orientation sexuelle, la liste est sans fin. Toutes les mesures de coercition qui visent ces groupes montrent bien que leur désir doit être brimé et qu’il est dangereux pour l’ordre établi. On voit bien, chez Carmen, que même son père, dont elle est longtemps l’unique enfant, peine à la soutenir. Il lui cède ce que lui avait laissé sa mère, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Il appartient au groupe de ceux qui disposent et ne sais pas très bien par quel bout prendre cette fille, la sienne, qui met toutes ses attentes en péril. L’amour filial ne suffit pas à court-circuiter les dynamiques de pouvoir et les injonctions sociales. C’est encore le cas à la fin du roman, quand il est question du procès Tonglet – Castellano et de la répression policière qui s’abat sur les mobilisations féministes. A Bruxelles, les féministes qui organisent la Reclaim the Night passent chaque année la nuit en prison. Si elles ne présentaient aucun danger, j’imagine que cette manifestation pacifiste finirait différemment.

13. Il y a toute une réflexion sur le langage, son pouvoir et ses limites, en lien avec les camps de concentration. Pour le philosophe Theodor W. Adorno, on ne pouvait plus écrire la totalité du monde. On ne pouvait plus écrire que sous le signe de la brisure et du fragment. Il y a tout un travail sur la construction des chapitres, certains plus ou moins longs que d’autres. Cette construction répond-elle à une fragmentation de la réalité vécue par Carmen ? Cela répond-il aussi à une manière particulière d’écrire et de composer le roman ?

Bien sûr. On revient à l’usage de l’ellipse, et plus largement, aux visions toujours encore parcellaires et limitées. On est tous situés quelque part, personne n’est omniscient, pas même la personne qui écrit son propre roman puisqu’il restera toujours une partie hors contrôle, hors maîtrise, imprévisible, n’appartenant qu’à la personne qui lit et interprète, à travers son prisme à elle. Il y a peut-être aussi là-dedans une manière d’être au monde : sans oser occuper trop d’espace. Des autrices comme Marie N’Diaye m’ont beaucoup aidée à m’autoriser le fragmentaire, commençant et finissant où je le décide. De même que Maggie Nelson ou Deborah Levy, qui s’intéressent dans leurs œuvres à des instants précis d’une vie, en fonction de ce qu’elles désirent aborder.

14. Carmen se pose des questions et préfère explorer l’ailleurs pour comprendre ce qui se passe dans ta tête, son corps et sa vie. S’émanciper, pour Carmen, c’est être soi et pour être libre il faut nuancer cet être. Il faut désobéir, confronter, affronter, endosser un rôle, l’assumer pour s’affranchir. Assumer son corps pour se libérer des injonctions liées au genre, féminin ou masculin, confronter l’inattendu au réel, le fantasme à la rupture… Anise Koltz interrogeait ce rapport à soi dans son poème Sur mon corps :

« Sur mon corps

des marques d’anciennes civilisations

des débris de langage

Un homme se plante

dans ma chair

comme un arbre tourmenté par la tempête »

Le corps est-il un territoire qu’il faut s’approprier ? Pourquoi cette place donnée au corps et à ses identités ?

Anise Koltz a un rapport passionnant au corps et à la carte de soi qu’il représente dans le temps. J’ai le sentiment d’avoir grandi puis vécu en faisant beaucoup abstraction de ma corporalité, en partie parce que le corps des femmes est toujours le territoire d’enjeux qui lui sont étrangers et antérieurs. En partie aussi, et je crois que ça dépasse le corps des femmes strictement, parce qu’on vit en grande rupture avec nos corps.

Nos corps nous appartiennent et nous l’avons oublié.

Sophie d’Aubreby

Des systèmes de broyage comme le travail, l’alimentation, la pollution, les voitures et leur vitesse létale se développent en déconnexion complète de nos besoins les plus élémentaires : le mouvement, les nutriments, un air propre. Le corps est aussi le lieu des plus grandes libertés, à condition de s’en rendre compte et de s’y autoriser. On a les moyens de faire ce qu’on veut de nos corps, de nos chairs, la technologie et la philosophie sont à portée de main pour le décider et le mettre en actes. Donna Haraway m’a beaucoup marquée, quand je l’ai découverte. La notion de techno-corps, de femmes cyborg, toutes ces notions rappellent la même chose : nos corps nous appartiennent et nous l’avons oublié.

15. Carmen, tout au long de sa vie, dans ce roman, passe par 4 étapes, franchit 4 seuils pour s’affranchir petit à petit. Chaque seuil est à franchir selon ses propres règles. Il faut les trouver, les définir. La dimension humaine des libertés, la désobéissance comme affranchissement. La désobéissance, pour Carmen, sonne comme un acte militant ou comme une somme de petits actes qui mis bout à bout permet à de grands virages d’être pris. Une vie peut-elle être autre chose qu’une perpétuelle initiation, une suite de méandres, un cheminement au cœur du réel pour le comprendre ?

Je crois que ses désobéissances sont spontanées, davantage que militantes. Elle le fait moins pour une cause qu’elle n’a pas toujours le temps ni l’espace d’analyser, que par intuition. Elle fait ça pour elle, pour se sentir moins oppressée par une manière d’être au monde qui ne lui convient pas, qui n’a pas été pensé pour elle ni pour ses désirs.

Je crois, comme vous le dites, qu’une vie n’est jamais autre chose qu’une suite de méandres, d’essais, de tâtonnements.

Sophie d’Aubreby

C’est ça, qui m’intéressait parce que c’est parfois presque plus transgressif, cette manière de faire les choses pour soi et strictement pour soi. Pas pour mes autres, ni pour une cause. Mais pour soi. Je crois, comme vous le dites, qu’une vie n’est jamais autre chose qu’une suite de méandres, d’essais, de tâtonnements. Au moment où on fait les choses, on a rarement le recul nécessaire pour analyser et se rendre compte de ce qu’on fait. J’ai souvent l’impression que ça devient ensuite ce que les autres en retiennent ou en font, depuis la place qui est la leur. Ici, je crois que c’est moi qui fais de sa vie un acte militant.

16. A la fin de sa vie, à la fin du livre, on explore les années 70, ce moment où les féministes commencent à proclamer que leur corps leur appartient. Le roman se termine-t-il par la naissance d’un être ? L’aboutissement d’une réelle femme nouvelle ?

Il se termine par le renouvellement d’un mouvement, par l’émergence d’une nouvelle vague. Différente et dont le retentissement politique a un peu plus d’ampleur que la précédente, et un peu moins que celle qui lui succèdera. Le procès d’Aix ouvrira quelques années plus tard la voie à une nouvelle loi sur le viol, la première qui lui confère un semblant de gravité, votée en 1980. Le roman se termine sur l’idée qu’une femme nouvelle n’est possible qu’à la condition que la précédente lui lègue quelque chose. C’est l’idée que j’essaie de développer autour du testament, qui parachève le cycle entamé avec la maison, au début du roman.

17. Carmen fait l’expérience des grandes tragédies du siècle et tente malgré tout de continuer à vivre et à aimer. Dans son essai La source de l’amour propre, Toni Morisson insistait sur la force de l’art : « Je suis écrivain et ma foi dans le monde de l’art est intense, mais non irrationnelle ou naïve. L’art nous invite à faire ce voyage au-delà du prix, au-delà des coûts, pour témoigner du monde tel qu’il est et tel qui devrait être. L’art nous invite à reconnaître la beauté et à la faire naître des circonstances les plus tragiques. L’art nous rappelle que notre place est ici. Et si nous servons, nous durons. Ma foi dans l’art rivalise avec mon admiration pour toute autre discours. Sa conversation avec le public et parmi ses divers genres est essentielle à la compréhension de ce que signifie prendre grand soin et être entièrement humain. Je crois. » Croyez-vous que l’art nous permette de saisir la beauté tragique du monde ?

Bien sûr. L’art, pour la beauté tragique du monde, et celle de nos vies. Pour se consoler, aussi.

S’en aller de Sophie d’Aubreby aux éditions Inculte