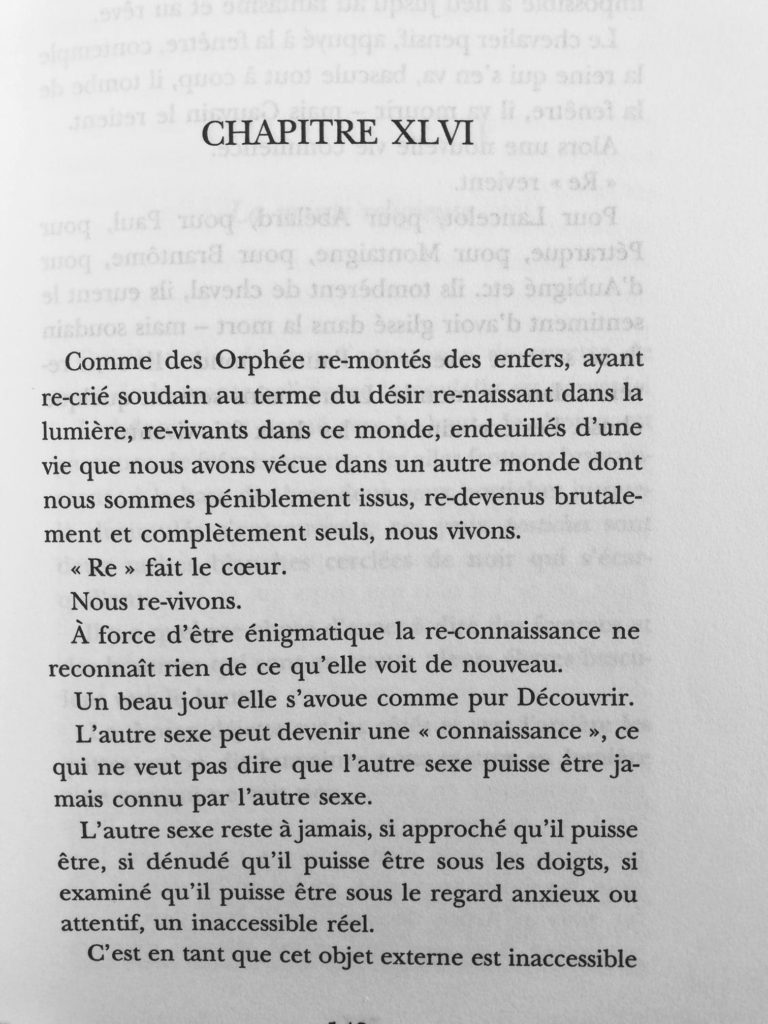

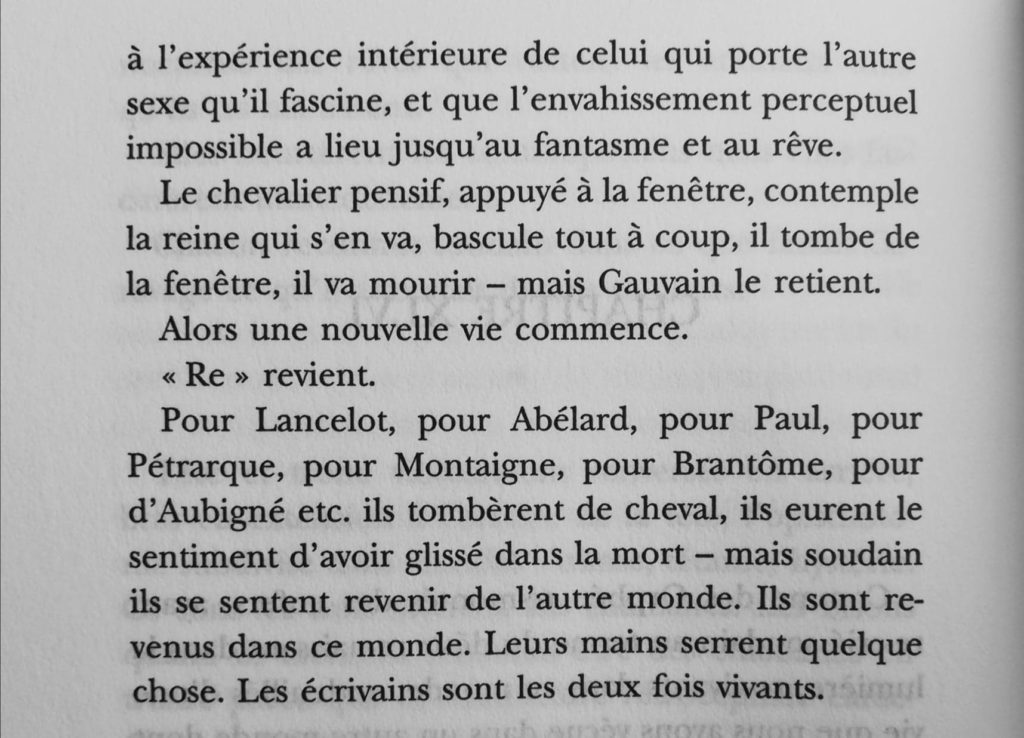

Dans son essai intitulé Les désarçonnés, Pascal Quignard interroge la figure de l’artiste qui tombe de cheval. Cette expérience inaugure un nouveau langage et un nouveau rapport au monde :

Dans son nouveau roman, Cavalier noir, Philippe Bordas poursuit, tel un écrivain « deux fois vivants » sa recherche d’une autre réalité, une poursuite de l’origine des mots. Il re-nait à la langue en forant la carapace des habitudes du langage pour toucher le noyau originel des mots. Ce « Re » dont parle Quignard est l’impulsion première du narrateur Mémos. Refaçonner la langue, recomposer les syllabes, retendre les phrases :

Désarçonner la langue ou la page comme rythmique du pas

Dans ce roman à la langue électrique et cannibale, le lecteur assiste à la sidération amoureuse de son narrateur Ménos envers Mylena, figure du désir absolu et du besoin d’ailleurs. Mylena incarne ce « Re » qui marque une rupture. Mémos, grâce à cette figure amoureuse, se sent revenir au monde : une nouvelle vie peut commencer.

Mémos est comme Orphée revenu des Enfers, « re-vivant dans ce monde ».

Le roman semble s’écrire au fur et à mesure et chaque paragraphe emprunte à la strophe poétique sa valeur incantatoire et magique. Il s’agit bien ici de couler une syntaxe dans un maelstrom des origines, redessiner une enfance du verbe. Le narrateur explore la langue comme un archéologue des temps primaires, temps des paroles obscures et des syllabes orphiques.

La scène primitive chez Philippe Bordas semble exprimer la mort des mots par une tribu de poètes archaïques, ceux qui faisaient correspondre sons et sens. C’est à travers la figure du « maître supérieur », surnommé Hyposthène, qui domine La Fondation Parménide, que se déroule ce meurtre symbolique.

Si le narrateur se déplace à vélo, il l’utilise tel une monture pour mieux saisir le mors de l’écriture et lui conférer le rythme effréné d’une cavalcade.

Le pas de l’écriture imprime une cadence où le pas du cavalier scande le rythme de la mise en page. Entre chaque strophe s’écrit un silence, un souffle sourd. Entre chaque coulée se met en branle une dramaturgie verbale où Mémos joue sur l’altercation entre la scansion du cavalier et celle de l’amoureux qui renomme le monde.

Philippe Bordas rejoue en permanence, entre chaque paragraphe, le désarçonnement de la langue en confrontant les mots d’avant avec ceux de l’avenir, ceux à venir qui font évènement, comme le rappelait Jacques Derrida dans une interview accordée à l’Humanité :

L’événement comme ce qui arrive, imprévisiblement, singulièrement. Non seulement » ce » qui arrive, mais ce » qui » arrive, l’arrivant.

Jacques Derrida

Recréer un paradiso, de la mort du monde à la vie des syllabes

C’est dans les forêts du Baden-Wurtemberg que le narrateur trouve refuge chez Mylena, en quête d’un paradis déjà perdu ou semble-t-il à reconquérir à travers un voyage des intérieurs géographiques, à mi-chemin entre le périple dantesque et conradien emprunt d’une couleur höldérienne.

Tout est affaire de recommencement, quitter l’enfer des habitudes, des assis, du langage pauvre. Quitter l’enfer des institutions universitaires et scolaires pour tendre vers l’ailleurs, celui d’un paradis orphique.

Philippe Bordas convoque des grandes figures passées, pour mieux entremêler la langue des morts à celle des vivants et ainsi traverser ce « paradiso » cher à José Lezama Lima.

Nombreux sont les paragraphes où se tissent les échos à José Lezama Lima et à son Paradiso :

Il est d’ailleurs frappant de retrouver dans la cavalcade syntaxique de Philippe Bordas celle de Jose Lezama Lima.

La cavalcade d’une langue analogique et obscure, une langue qui croit en son cœur. Tout renvoie au cœur de la phrase, ce cœur névralgique du désir et des sons, comme si on était revenu à un paradiso où tout n’est plus que correspondances :

Presque à chaque fois qu’Alberto jouait une partie d’échecs contre Santurce, il l’embobinait avec sa défense sicilienne, pour le voir tout en sueur lancer l’assaut, perdant habilement une pièce majeure, fou ou cavalier, avançant en contrepartie tous ses pions sur les cases ennemies. Le cavalier de Santurce se perdait avec une stupide témérité dans les rangs adverses, qui l’attendaient avec leurs pions armés de marteaux, qui commençaient à frapper son cheval aux jambes, nobles forgerons habitués à amadouer le fer, jusqu’à ce que, avec son cavalier dans la vapeur, le cheval s’effondrât dans la poussière. La reine de Santurce, dans un excès de bellicisme, contemplant avec une voracité de faucon la tour la plus proche du château royal, défendu calmement par Alberto, qui opposait une petite troupe batailleuse, dirigée par le fou, qui commençait à le harceler, cependant que sur l’autre flanc, la cavalerie, robuste comme le vent d’ouest, lui fermait les cases des zones proches où elle pourrait se retirer dans sa fuite sous le givre.

Jose Lezama Lima, Paradisio

On retrouve dans le verbe de Philippe Bordas cette incandescence toute poétique où les mots sont proches d’un devenir animal, de telle façon que le souffle des phrases soit celui des premiers mythes.

Recréer un nouveau territoire, ou la littérature comme bain amniotique

Une vie qui se puisse indéfiniment magnifier et redire. Concentrée de défaites et d’instants héroïques. Poinçonnée du ciel, poinçonnée d’insectes. Une vie qui fasse blason. Haussée de luminations et de souffrances. Une vie dont chaque minute palpite sous le sceau de l’énonciation. Une vie manuscrite, justifiée, simplifiée, fondée.

Philippe Bordas, L’invention de l’écriture

A travers Mémos, Philippe Bordas conçoit le verbe comme seul et unique territoire à habiter et à retrouver. En rejoignant Mylena, il cherche ce lieu des origines. Un territoire pareil à une ville mythique, un lieu reconstruit par la puissance du langage, à l’instar de la ville de Rome réinventée par Carlo Emilio Gadda :

Rome partout affleure, comme un liquide amniotique qui

Philippe Bordas,

baigne le récit et nourrit son excroissance. Rome est cette

ténébreuse puissance dont la source – ainsi que les lumières

sculpteuses de l’ombre chez Caravage, référence affirmée de

Gadda – ne se laisse pas voir.

Dès lors, dans Cavalier noir, Rome s’incarne dans Mylena, comme le symbole d’une langue à retrouver. Elle est bien, telle ces phrases en fusion, comme un « liquide amniotique » qui « baigne le récit et nourrit son excroissance ».

Dans son essai Les Voyages la mort, Carlo Emilio Gadda rappelait que « chaque élaboration est histoire… et l’histoire, la belle trouvaille, c’est le langage ».

Cavalier noir est donc bien l’histoire d’une langue qui confère aux mots une force électrique et sauvage, une force des premiers récits, non encore domestiqués. Cavalier noir emprunte aux grands poètes et prosateurs qui cherchent à combiner incandescence verbale et liquidité nominale, à l’instar du duc de Saint Simon dont Cécile Guilbert comparait l’écriture à « des joyaux baroques dont les éclats électriques fusent, ricochent, foudroient secousses et diableries« .

Que je sois donc foudroyé sur place si le roman de Philippe Bordas n’apporte pas ce plaisir tout sauvage des grands cavaliers indomptés.