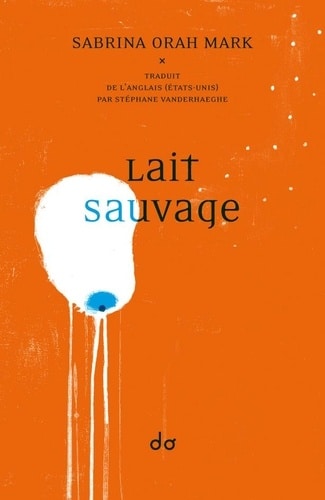

1. Tu es à la fois auteur et traducteur. Tu as notamment traduit David King s’occupe de tout et Les Nétanyahou de Joshua Cohen (Grasset), Lait sauvage de Sabrina Orah Mark (Do), Annotations de John Keene (Cambourakis), Esquive le jour de Jay Kirk (Marchialy) ou Ordure, d’Eugene Marten (Quidam). Marion Graf, traductrice de Robert Walser, associe le geste de la traduction à celui de la lecture : « Pour moi, la traduction est moins une interprétation, qu’une lecture très ouverte, une lecture qui se communique et qui tente d’inviter des lecteurs dans le texte étranger, auquel ils n’ont pas accès s’ils ne connaissent pas la langue. Il s’agit de rendre ce texte habitable par un plus grand cercle de lecteurs. Je considère que le travail minutieux de traduire, jour après jour, page après page, est bien un travail de lecture. » Traduire des auteurs t’ a-t-il permis de lire de manière autre ?

En tant qu’universitaire et chercheur en littérature, je lis souvent au ras du texte, en quelque sorte, ce qui est une façon de lire assez semblable à celle du traducteur, dont le regard colle à la surface du texte à traduire. J’ai en permanence le nez dans la langue, comme d’autres ont les mains dans le cambouis. Bien sûr, à un moment ou un autre, il faut aussi embrasser du regard le texte dans son intégralité, être au sensible au mouvement global qu’il dessine, mais ceci, pour ma part, passe d’abord par une lecture rapprochée, une sorte de close reading.

Chaque traduction est le fruit d’une lecture personnelle.

Stéphane Vanderhaeghe

Et j’ai du mal à m’en affranchir. Je parviens difficilement à lire les livres que je lis en anglais de façon innocente ; le regard débusque les difficultés, s’arrête sur telle ou telle construction, est à l’affût des ponts qui permettraient de passer de l’anglais vers le français. Et je suis d’accord pour dire que la traduction, qu’on associe souvent à une pratique d’écriture – ce qu’elle est, évidemment – est aussi, et peut-être surtout, une pratique active de la lecture ; c’est une lecture à l’œuvre, ou en œuvre, en action, du texte. Chaque traduction est le fruit d’une lecture personnelle.

2. Quelles sont les traductions que tu trouves les plus admirables ou qui t’ont le plus impressionné? Quels sont les traducteurs et traductrices dont tu admires le travail et dont tu lis les traductions ?

Je suis assez mal à l’aise pour répondre à cette question car je lis très peu en traduction, ce qui est un tort. Je suis un lecteur sans doute assez lent et je me tiens à une certaine discipline de lecture, faute de temps. Il y a mes lectures professionnelles, dans le cadre de mes activités universitaires, que je fais en version originale (beaucoup de littérature américaine, souvent des relectures, mais aussi de la théorie et de la philosophie…) ; ça me prend beaucoup de temps et ça représente une grosse partie de mes lectures. Pour le reste, je lis de la littérature contemporaine francophone, histoire de connaître un peu le contexte éditorial dans lequel je propose mes propres fictions. Cela dit, ça ne m’empêche pas d’admirer le travail des traducteurs et traductrices de langues moins répandues, dont l’éloignement avec le français est parfois très prononcé, ainsi que les (re)traductions d’œuvres classiques, pour lesquelles les auteurs et autrices ne sont plus là pour aiguiller les traducteurs. Ça me paraît relever d’un autre travail, ou d’une autre approche d’un même travail, qui consisterait à se frayer un chemin dans l’épaisseur de la langue et au milieu, parfois, de traductions préexistantes ; ce qui est différent d’une première traduction en français. C’est un lourd travail.

3. Pour Céline Leroy, traductrice d’Edmund White ou de Renata Adler, la traduction s’apparente par ailleurs autant à un geste artistique que physique : « Pour moi, la traduction n’est pas le lieu du mystère, parce que, dans la pratique, le texte au quotidien devient extrêmement concret. La traduction n’est pas un artisanat, c’est une pratique artistique, un art de l’interprétation, au même titre que les acteurs, ou les musiciens de musique classique. La seule différence est que notre scène se trouve chez nous et qu’on ne nous voit pas en performance. La traduction est une performance qui s’étale sur des semaines, voire des mois, qui implique un effort physique et intellectuel. » Ressens-tu lors de la traduction cette implication physique et intellectuelle ?

C’est surtout un travail nécessitant une certaine résistance, ou endurance plutôt. L’aspect physique est là. Il faut tenir les délais sur lesquels on s’est accordé avec la maison d’édition. Ce qui parfois exige de repenser son emploi du temps, surtout quand, comme moi, la traduction n’est pas la profession principale. On en vient à parler de cadence, de rythme, etc. Et il faut donc en effet tenir la distance…

4. Tu as fait plusieurs fois le constat qu’un nombre important d’œuvres anglo-saxonnes n’étaient pas encore traduites en français. Comment expliques-tu cela ?A quelles œuvres penses-tu en priorité ?

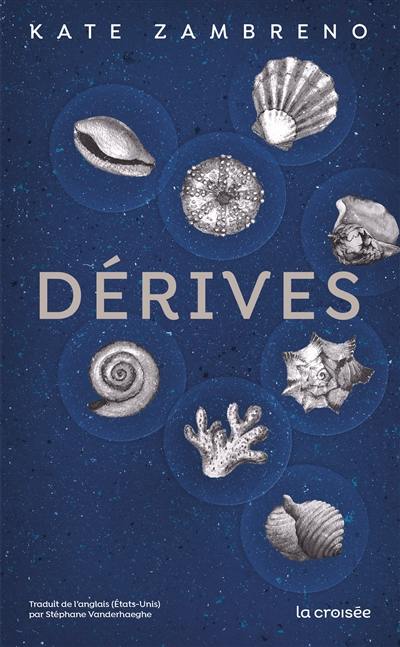

La liste est longue et les raisons multiples et variées. C’est un peu facile de regretter que certaines voix ne soient pas traduites et d’en vouloir aux éditeurs, mais la littérature est aussi soumise à des impératifs de rentabilité, malheureusement. Avant qu’une œuvre parvienne en traduction au lectorat français, il faut 1/ acheter les droits de l’œuvre originale, 2/ payer la traduction du texte (ce qui en principe inclut, outre la traduction en tant que telle, sa relecture par un correcteur ou une correctrice), 3/ éditer le texte et mettre le livre en production. Bref, quand on prend ces données en considération on peut comprendre que les éditeurs y réfléchissent à deux fois et soient obligés de se poser des questions qui ne s’arrêtent pas uniquement au seul mérite de l’œuvre littéraire… C’est souvent une prise de risque économique, pour l’éditeur, surtout lorsqu’il s’agit d’une première traduction en français – comme ça a été le cas récemment avec Eugene Marten chez Quidam, ou Kate Zambreno que fera paraître La Croisée très bientôt.

La longueur des textes joue également ; un livre de 100 pages et un livre de 600 n’auront évidemment pas le même coût pour l’éditeur. Parmi les oublis notables, en ce qui concerne la littérature américaine, il y aurait bien Joseph McElroy, un auteur souvent comparé à DeLillo ou Gaddis, surtout à ses débuts, ou Shelley Jackson, dont Corti, sous l’impulsion de Bernard Hœpffner, avait publié un recueil de nouvelles mais dont les deux romans n’ont toujours pas trouvé preneur en France. Et puis il y a des textes qui jouissent d’une certaine aura, pour diverses raisons, comme Darconville’s Cat d’Alexander Theroux ou Miss McIntosh de Marguerite Young, mais dont la longueur et la complexité sans doute rebutent un peu. Sans compter les œuvres qui nous parviennent de manière fragmentaire – c’est le cas d’auteurs dont manquent encore des pans importants, comme John Barth ou Robert Coover, quoique pour ce dernier une reprise, sous l’égide des éditions Chambon, est en cours… Ou Toby Olson, David Markson… On peut encore en citer, comme Diane Williams qui se spécialise dans la nouvelle, un genre prétendument boudé par le lectorat français, Christine Schutt, etc. Les éditeurs suivent de près l’actualité éditoriale, à l’affût de voix prometteuses, et rechignent parfois à revenir en arrière.

5. Danièle Robert, qui a traduit notamment La Divine Comédie de Dante conçoit la traduction comme un travail d’équilibriste : « Traduire, c’est essayer de perdre le moins possible, puisque le passage d’une langue à l’autre, surtout quand on parle de poésie, fait que l’on va fatalement devoir renoncer à certaines choses qui ne passeraient pas dans la langue d’arrivée. On ne peut pas le faire de façon insouciante ou légère, on est obligé de mesurer l’étendue de la perte, ce qu’on peut accepter de perdre, au profit de quelque chose qui permettra de ne pas perdre le fil de la pensée de l’auteur. C’est cet équilibre entre ce que l’on peut conserver et ce qu’on perd, qui est la tâche et l’art du traducteur. » Ressens-tu cet équilibre lorsque tu traduis un texte ?

Je ne sais pas ; je ne suis pas certain de percevoir les choses de cette manière, en termes de perte et de conservation. Ce qui se dit dans cette citation est bien sûr vrai à un certain niveau. Mais la traduction est aussi une œuvre de transformation, de déplacement, de « translation »… Une œuvre traduite est aussi, de ce point de vue-là, une œuvre qui s’enrichit ; on ne retranche pas, on n’ampute pas : on fait différemment.

J’aurais quant à moi envie de défendre l’idée d’une traduction performative. Il s’agirait de refaire ce que fait le texte original dans sa propre langue.

Stéphane Vanderhaeghe

Évidemment, il y a des choses qui « passent » dans une langue et ne « passent pas » dans une autre, mais il y a toujours des façons de compenser, ou même sans « compenser », disons de faire autrement. J’aurais quant à moi envie de défendre l’idée d’une traduction performative. Il s’agirait de refaire ce que fait le texte original dans sa propre langue. Un texte qui serait écrit de manière très oralisée, par exemple, nécessite de travailler le français pour l’oraliser à son tour. Bien sûr, ça passe par des biais différents, mais si je prends le cas de la littérature américaine, qui a une très longue histoire de l’oralité, de la voix, de l’accent (ethnique, régional…), là où le français est généralement plus écrit (il y a des exceptions notoires, certes), on peut toujours se dire que ce n’est pas faisable en français, qu’on perd une dimension cruciale du texte qui n’a pas d’équivalent en français. Or on peut toujours tenter de reproduire le geste, le déplacer, travailler la graphie différemment, salir la grammaire, etc. Les techniques seront peut-être différentes, mais l’effet visé est semblable, ou comparable.

La littérature est après tout performative – elle génère des effets qu’il convient d’identifier et de tâcher de reproduire dans la traduction, au-delà du seul « sens » qui, lui, relève davantage du discours, du dire, et non d’un faire.

Stéphane Vanderhaeghe

Si je prends l’exemple de l’écriture de Sabrina Orah Mark, que j’ai traduite pour les éditions Do, l’auteure travaille souvent à partir d’expressions idiomatiques qu’elle va littéraliser ou auxquelles elle va réinsuffler une vigueur lexicale que la catachrèse a étouffée. On peut se dire que si l’expression idiomatique n’a pas d’équivalent immédiat en français, on va là aussi « perdre » quelque chose (une perte qui se manifeste parfois par des NdT du type « jeu de mot intraduisible », etc.)… Mais cette perte ne se conçoit que dans le gommage de la dimension performative de la traduction, dans un rapport terme à terme ou une visée purement sémantique de la traduction. Or si on performe le texte, c’est-à-dire si on reproduit non pas son sens premier, immédiat, mais sa gestuelle, plutôt, alors on n’est pas dans la perte, il me semble. Il suffit de reporter le geste – plus facile à dire, qu’à faire, je sais bien ! –, de trouver une expression idiomatique en français et de lui faire subir ce que l’auteure lui fait subir ; mais cela exige de s’écarter du sacrosaint sens original, qui dans un texte comme Wild Milk de Sabrina Orah Mark, est finalement secondaire, la poésie et les jeux linguistiques l’emportant sur les seules questions de sens et d’interprétation (au sens herméneutique du terme)… La littérature est après tout performative – elle génère des effets qu’il convient d’identifier et de tâcher de reproduire dans la traduction, au-delà du seul « sens » qui, lui, relève davantage du discours, du dire, et non d’un faire.

6. En quoi ton travail de traducteur nourrit-il ton travail de romancier ? Au fur et à mesure des traductions, ton rapport à l’écriture a-t-il changé ?

Quelque chose doit passer, naturellement, de l’un à l’autre. Mais quoi précisément, je serais incapable de le dire. C’est peut-être une question d’échelle ; on ne regarde pas tout à fait le texte au même niveau, depuis la même hauteur, quand on écrit et quand on traduit. L’écriture, pour ma part, est aussi une question de structure et de forme, d’agencement, d’enchaînement, de construction à grande échelle ; l’avantage, avec la traduction, c’est que ces questions ont déjà été tranchées. La traduction se pratique peut-être un peu plus au ras du texte, en ce qui me concerne.

Je dois amener le texte quelque part, même si je ne sais pas où précisément, même si cette destination m’est inconnue au moment où je déroule la phrase.

Ce qui importe, dans la phrase en cours de traduction, se joue dans son voisinage immédiat. C’est vrai aussi pour l’écriture, mais pour l’écriture j’essaie de tendre le regard plus loin : je dois amener le texte quelque part, même si je ne sais pas où précisément, même si cette destination (qui peut être la fin d’un paragraphe, d’un chapitre, une situation narrative particulière qui permettra de relancer l’écriture, etc.) m’est inconnue au moment où je déroule la phrase. La traduction résonne davantage, aussi. Peut-être que l’écriture concerne l’œil, d’ailleurs, et la traduction davantage l’oreille ? Je ne sais pas. Mais tel mot traduit rappelle tel autre ; ou fait écho à telle expression – des isotopies se dessinent en cours de traduction, et le texte devient en quelque sorte une caisse de résonance. Il laisse entendre sa propre logique interne, qu’on retrouve, qu’on débusque, qu’on retrace patiemment. C’est de l’ajustage permanent. De l’accordage. Ou pour changer de métaphore, comme une sorte d’assemblage minutieux : on vient placer chaque élément tour à tour à la place qui est la sienne. On sait que ça tiendra : on a un plan. L’équilibre peut être précaire – il faut parfois consolider, renforcer, ou au contraire, introduire un peu de jeu pour que ça grince un peu moins. Mais on sait que ça tiendra. Ça ne veut bien sûr pas dire que la traduction sera à coup sûr réussie, on peut toujours se planter, avoir opéré en marche forcée, être passé à côté de quelque chose.

Chaque texte, d’une certaine manière, obéit à des règles qui lui sont propres, s’invente ses propres contraintes et des façons spécifiques d’y répondre.

Stéphane Vanderhaeghe

Mais on ne s’arrête pas après avoir traduit un tiers du texte en se disant que ça ne va pas, qu’il faut tout reprendre à zéro ou qu’on est dans une impasse. Alors que quand on écrit, tout est toujours à inventer – la page est vierge, on ne lit rien en filigrane. On a aucune certitude, aucun modèle, aucun plan. On ne sait jamais si on s’est engagé dans un cul de sac ou si ça va déboucher sur quelque chose… C’est toujours fascinant de pénétrer aussi loin dans le texte d’un ou d’une autre quand on traduit, de tenter de comprendre comment ça opère ; mais je ne suis pas sûr que ce soit transposable. Chaque texte, d’une certaine manière, obéit à des règles qui lui sont propres, s’invente ses propres contraintes et des façons spécifiques d’y répondre. Ce que j’apprends chez les uns et les autres en traduisant ne peut jamais consciemment être reporté, ou rapporté dans mes propres textes, qui tentent d’inventer leur propre mode de fonctionnement.

7. Sylvie Durastanti a consacré un essai à la traduction intitulé Éloge de la trahison dans lequel elle déclarait: « Traduire, c’est éprouver que les mots manquent. Continûment. Définitivement ». Traduire un auteur, est-ce nécessairement le trahir ? Ressens-tu ce manque de mots lors de la traduction ?

Je ne suis pas sûr de croire non plus à cette idée selon laquelle une traduction passe nécessairement par une forme de trahison. Quel serait l’envers de la trahison, cet idéal qu’on manquerait ? Ce serait quoi, la non-trahison ? La fidélité ? Peut-être, mais en quoi consiste cette « fidélité » ? Fidélité à quoi, d’ailleurs ? Quels sont les outils susceptibles de mesurer le degré de fidélité d’une traduction ? Je grossis sans doute un peu le trait, mais la traduction, c’est aussi et surtout l’épreuve de l’altérité, et donc par définition il n’y a pas et ne peut pas y avoir d’identité terme à terme. La traduction à mes yeux ne relève pas d’une forme de décalque, ni de mimétisme au sens strict. Ce n’est pas quelque chose qui puisse être précisément formalisé.

La traduction littéraire est bel et bien une pratique artistique.

Stéphane Vanderhaeghe

C’est également la raison pour laquelle la traduction automatique, si les divers logiciels ne cessent pourtant de s’améliorer, ne parvient pas à combler le fossé. Il ne s’agit pas d’appliquer des règles, ou de reprogrammer des opérations au cœur d’une autre langue. La traduction littéraire est bel et bien une pratique artistique, comme l’énonce Céline Leroy, que tu as citée plus haut ; ce qui veut dire que l’enjeu principal de la traduction est un enjeu de recréation plutôt que de duplication. Alors oui, bien sûr, parfois les mots manquent ; mais souvent, ils sont en trop, au contraire ! Il faut choisir, sélectionner, préférer tel mot à tel autre. Oui, on s’éloigne par moments de la VO, mais jamais gratuitement : ça fait l’objet d’un calcul, on vise des effets qu’on a repérés dans le texte original et qu’on tente de reproduire selon d’autres biais ou stratégies. Est-ce de la trahison ? Non, pas à mes yeux.

On m’a par exemple reproché récemment d’avoir utilisé le mot « sermons » en français pour traduire le terme « prayers » dans Les Nétanyahou de Cohen ; dans David King s’occupe de tout, Le Monde m’avait reproché l’utilisation du terme « fesse-mathieu », que l’auteur de la recension avait jugé incongru au milieu du texte… Bien sûr, on peut critiquer et ne pas être d’accord, ça fait partie du jeu. Tout choix de traduction, parce que c’est un choix, précisément, et qu’il implique une part de subjectivité, demeure contestable. Mais dans le premier cas, mon choix s’est porté sur le terme « sermons », moins proche, plutôt que « prières », plus calqué, car il appuyait le portrait autoritaire et sûr de soi du personnage ; dans le deuxième, le terme intégrait un décalage et dégager des harmoniques qui à mes yeux appuyaient l’humour du texte.

La traduction n’opère pas exclusivement dans le terme à terme ; ce n’est pas comme ça que fonctionne à mes yeux la traduction, quelle qu’elle soit.

Stéphane Vanderhaeghe

J’ignore si c’étaient les bons choix – mais c’en était : ce qui veut dire que ces choix ont été faits à un moment donné, pour des raisons précises. Était-ce, dans ce cas, une forme de trahison, au regard d’un autre choix de traduction qui aurait été plus proche de la VO ? J’entends la critique, je conçois qu’on puisse y voir un choix discutable, y déceler des connotations parasites – c’est un risque –, mais ce que j’essaie de dire, c’est que la traduction n’opère pas exclusivement dans le terme à terme ; ce n’est pas comme ça que fonctionne à mes yeux la traduction, quelle qu’elle soit. Les choix que le traducteur ou la traductrice opère sont toujours à comprendre – accepter ou rejeter – en fonction de problématiques qui dépassent la seule question du sens et de la fidélité au mot.

8. La traduction est-elle le lieu d’un dialogue entre l’auteur et le traducteur ? As-tu déjà dialogué avec un auteur autour de sa traduction ?

J’ai la chance de traduire des auteurs contemporains et la tentation est grande d’entrer en contact avec eux. Je veux m’assurer de ne passer à côté de rien et je leur pose beaucoup de questions ; trop sans doute. Je me mets parfois à leur place et je me dis que toutes ces questions doivent les inquiéter davantage que les rassurer…

9. Parmi toutes tes traductions, lesquelles t’ont donné le plus de mal ?

Chaque traduction est différente, les enjeux ne sont jamais vraiment les mêmes, et les difficultés varient d’un texte à l’autre. L’écriture tout en ellipse de Marten, dans Waste (Ordure, Quidam), est complexe, car la traduction nécessite de tournoyer autour d’éléments manquants, de vides placés au cœur de la langue, qu’il convient de laisser dans le non-dit et de ne pas expliciter, tout en s’assurant que le texte, la phrase « tienne ».

Parfois ce sont des difficultés propres au passage de l’anglais (une langue qui ne marque pas le genre, par exemple) au français (qui lui le marque) ; ce sont des difficultés ponctuelles, des choix à faire qui peuvent être anodins en surface mais peuvent tout autant ne pas l’être.

L’écriture de Joshua Cohen est une écriture très dense en anglais, très compacte (notamment dans Moving Kings – David King s’occupe de tout), et il faut trouver des façons en français d’arrêter l’hémorragie, de juguler l’épanchement lexical : ce que Cohen fait tenir en deux mots (littéralement, par le biais de la composition lexicale par exemple) donne lieu à cinq ou six mots en français une fois qu’on a tout « déballé » ; évidemment, c’est courant quand on traduit de l’anglais vers le français, qui est plus volubile, qui se sert de plus de mots-outils que l’anglais qui lui peut en faire l’économie, mais il faut tenter de resserrer au maximum pour préserver le tempo assez rapide sur lequel se place Cohen.

Annotations de Keene (Cambourakis) est quant à lui un texte qui regorge de références – topologiques, musicales… – et dont l’aspect mosaïque, son refus d’une narration classique au profit d’une prose poétique et des changements permanents de perspective rendent la tâche particulièrement ardue.

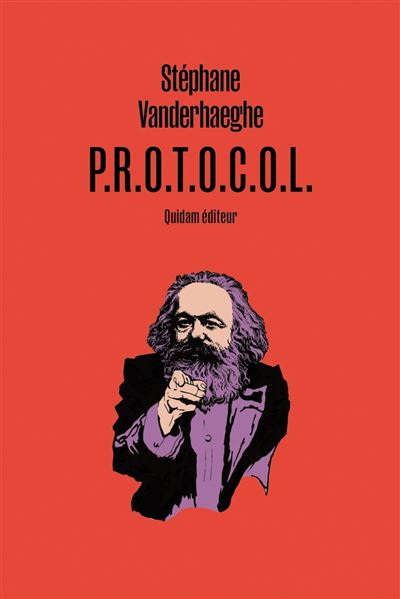

P.R.O.T.O.C.O.L. de Stéphane Vanderhaeghe aux éditions Quidam, à paraitre le 3 février.