Robert-Louis Stevenson a écrit un court texte qui s’intitule « Les porteurs de lanternes » dans lequel il raconte comment des enfants se rassemblent « chaque automne du côté d’un village de pêcheurs de la côte est, où ils s’enivraient de la splendeur de l’existence. Vers la fin de septembre, quand approchait la fin des classes et que les nuits se faisaient noires, nous sortions de nos maisons respectives, équipés chacun d’une lanterne sourde. La béatitude suprême était de se promener, simplement, tout seul dans la nuit noire : le volet fermé, le pardessus boutonné, pas un rayon ne devait s’échapper, que ce fût pour éclairer le chemin ou pour proclamer votre gloire – de n’être qu’un simple pilier de ténèbres dans l’obscurité, et à tout instant de savoir, dans l’intimité de son cœur de nigaud, que l’on avait une lanterne sourde à la ceinture, et d’exulter et de chanter de le savoir. «

Le lecteur est resté cet enfant qui cherche à éclairer dès les premières pages le sens d’un texte qui ne cesse de lui échapper. Dès la première phrase de Notre part de la nuit de Mariana Enriquez, le lecteur est replongé dans cette part d’enfance de la lecture où il porte cette lanterne qui tente d’éclaircir les obscurités du monde :

Une telle lumière ce matin-là et le ciel limpide, à peine une tache blanche dans le bleu brûlant, plus semblable à une traînée de fumée qu’à un nuage.

Mariana Enriquez, Notre part de nuit

La lumière porte en elle cette vie intense propre à tout lecteur et à toute lectrice. La première phrase d’un livre est souvent est pareil à un état photographique : on est ainsi ébloui quelques instants, nos yeux doivent s’habituer à une lumière différentes, à des règles qu’il va falloir suivre.

Et si le roman, à l’instar de celui Mariana Enriquez, n’était pas une nouvelle expérimentation de la lumière, du jour pour aller aller chercher son contraire : la nuit et le contre-jour.

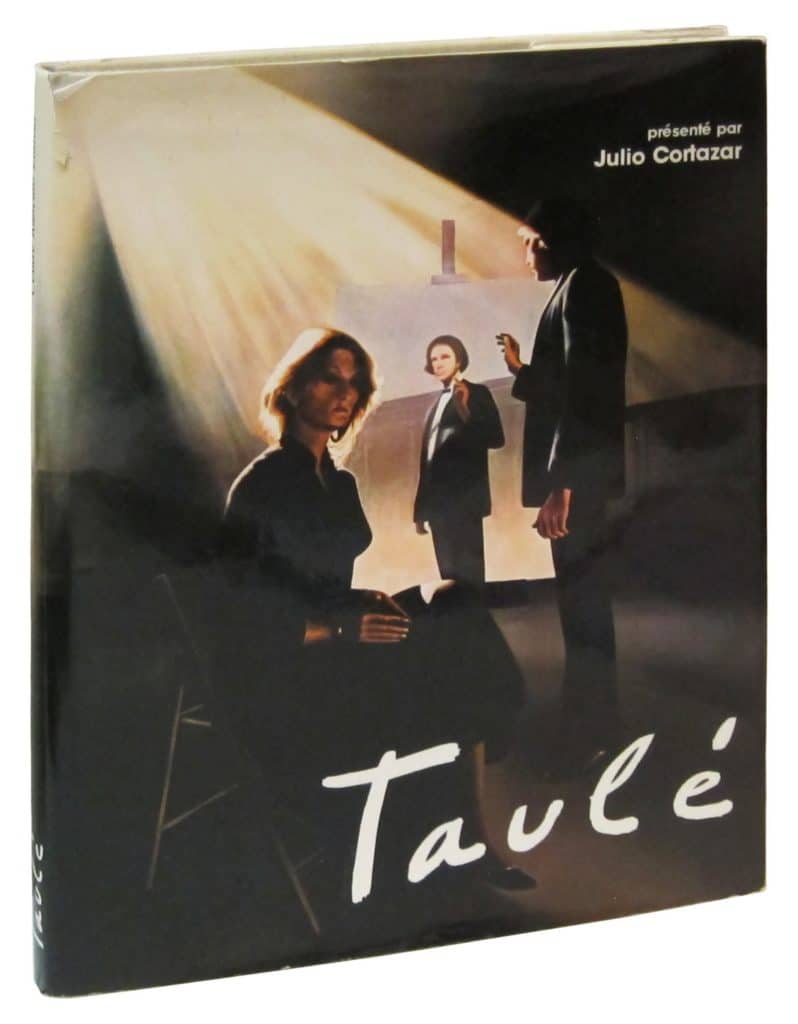

Et si tout roman n’était pas semblable à un « laboratoire de lumière », dont faisait référence Antoni Taulé dans son livre de photographies auquel avait participé Julio Cortazar :

Il est d’ailleurs intéressant de se demander à quel point la météo et les éléments naturels ont le pouvoir d’ouvrir un roman, ou du moins d’opérer une brisure fictionnelle puisque le temps semble peser sur les personnages de Notre part de nuit:

Il était déjà tard, il fallait partir, demain il ferait aussi chaud; et s’il pleuvait si l’humidité du fleuve accablait Buenos Aires, il serait incapable de quitter la ville.

Mariana Enriquez, Notre part de nuit

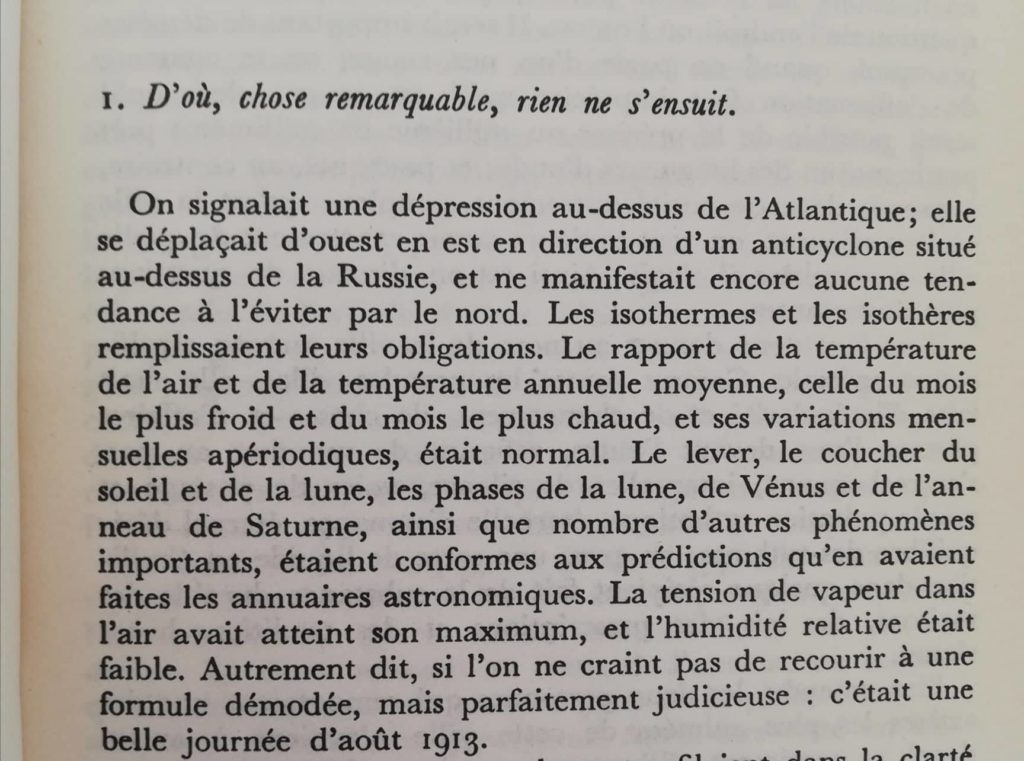

Au début du siècle dernier, Robert Musil conférait à la météo cet effet romanesque déterminant sur sa grandiose narration :

Il suffit enfin de se souvenir de la citation liminaire du roman électrique de Thomas Pynchon, Contre-jour :

«Il fait toujours nuit, sinon on n’aurait pas besoin de lumière.»

Thelonious Monk

Dans ce roman, la lumière est le véritable moteur romanesque :

Car la lumière du soleil était dotée de la même obscurité intérieure que le crépuscule liquide de la nuit précédente – c’était comme de traverser une négatif photographique omniprésent –, la plaine presque silencieuse hormis le chant des parulines des ruisseaux, les prés fauchés, l’odeur du houblon séchant dans les fous, le lin arraché, entassé en liasses et mis à tremper jusqu’au printemps, les canaux brillants, les écluses, les digues et chemins de halage, les vaches laitières sous les arbres, les nuages détourés et paisibles. Argent terni.

Thomas Pynchon, Contre-jour

Tout lecteur et toute lectrice sont pareils à ces enfants qui s’enfoncent dans la nuit, aux environs de minuit, accompagnés par Thelonious Monk.

Terminons en musique.