Une étrangère, qu’est ce que c’est ? Celle qui est étrange, celle qui est déboussolée, qui ne sait plus d’où elle vient ni où elle va ?

Dans ce roman publié cet automne par les éditions Dalva (« Quand les femmes écrivent le monde ») et traduit par Aline Valesco, on suit une héroïne qui lutte pour être, pour affirmer qui elle est. Olga Merino nous entraîne, avec sa plume, au vent et sur la terre, et elle nous fait entrer dans un western à la fois atemporel et moderne.

L’histoire prend place dans un monde de terreux, d’ouvriers, de paysans qui refusent toute autre façon d’être et qui refusent dans le même temps d’être condamnés à la mort, à la vie, aux ragots ou à l’oubli.

Une étrangeté du fin fond de l’Espagne

Dans un petit village reculé, au fin fond de l’Espagne, Angie vit dans la maison de ses ancêtres. C’est une femme comme les autres. Revenue dans son village après une autre vie, une vie d’avant, à Londres.

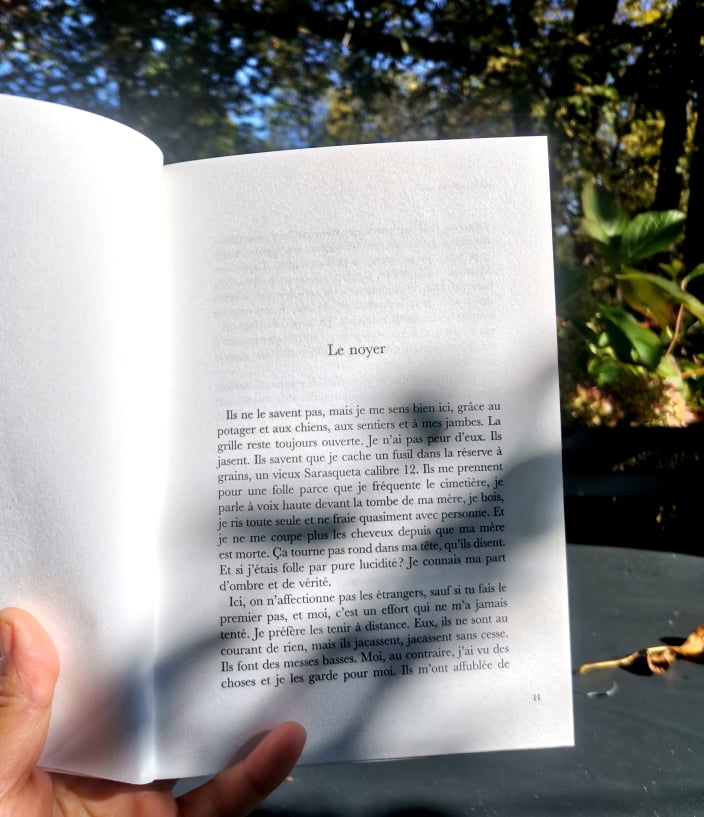

La première page nous projette dans la vie de cette « étrangère » et l’une des meilleures voix de la littérature espagnole contemporaine nous embraque de facto directement dans ce petit bijou qui conviendra parfaitement et ravira les lecteurs exigeants et avertis.

Pour tous, elle est et reste une étrangère. On s’en méfie, puisqu’on ne la reconnaît plus. Elle n’est pas comme eux. Pas comme eux qui pensent « nous ».

Elle est indépendante, particulière, singulière, marginale.

Pour beaucoup de ses voisins, elle est une folle qui va toujours avec ses chiens, une femme qui a vécu dans le Londres de Margaret Thatcher et qui a un jour décidé de passer son temps dans un vieux manoir familial.

La terre : à posséder ou partager ?

Dans sa jeunesse à Londres, elle a vécu une histoire intense auprès d’un peintre tourmenté. C’est une écorchée qui tente de comprendre d’où elle vient et pourquoi son père, ouvrier, avait conservé cette maison où elle est revenue vivre, et pourquoi, lui, a choisi de partir.

Dépossédé par de grands propriétaires locaux, il a dû s’exiler. Mais il a conservé cette propriété comme on conserve parfois un abri reculé pour pouvoir s’y réfugier, comme un dernier recours en cas de catastrophe. Et cette famille a d’autres secrets.

Le roman nous projette dans un de ces endroits que l’on appelle depuis peu « l’Espagne vide » une de ces régions maltraitées, vidées, qui n’ont pas pu se développer économiquement.

Et, au coeur du vide, une femme au corps vieillissant et considérée comme folle, vit dans un monde d’hommes, dans un village qui la traite comme une étrangère, quoi qu’elle fasse, même si elle en est originaire, qu’elle y est revenue après en être partie.

Une « Espagne vide », vidée, acharnée ou décharnée ?

Les terres sont arides, dans cette partie de l’Espagne. Le soleil s’acharne à marteler la terre et la tête de ses habitants. Pauvres, déshérités, dépeuplés, les paysans sont tenaces, le labeur est rude, acharné.

Il y a ceux qui triment en silence, sans penser, pour survivre. Il y a ceux qui possèdent, et qui s’octroient le privilège de l’argent pour piétiner la poussière et les humains qui y vivent.

Et les vieux villageois scrutent le ciel à la recherche d’un signe, d’une raison justifiant leur obstination à vivre dans un désert du cœur et de l’humanité.

La poussière, la terre sèche et le vent déboussolent les âmes

Je n’ai peur que du vent, qui déboussole tout.

Un jour, Angie, l’étrangère, la bizarre, celle qui est partie et n’aurait pas dû revenir, découvre, en haut d’une colline, un corps, mort, pendu. Celui d’un grand propriétaire, celui de Don Julian. L’héritier du clan qui a dépossédé et exilé sa famille.

Cette mort va bouleverser le calme apparent du village et changer le paysage. Les héritières du mort vont arriver au village pour prendre possession de leurs terres. Les secrets embarrassants vont être déterrés et mis à jour. Les malédictions vont revenir hanter la terre aride et possédée par les secrets et le poids du passé.

Les langues vont commencer à délier et se lâcher. Les terres qu’on se dispute pour en tirer de l’argent, de la vie, révèleront des secrets de famille, des non-dits seront mis à jour.

La misère enchaîne les âmes, les malédictions. Sans sens à trouver, les suicides semblent une porte de sortie. Et un suicide n’arrive jamais seul.

L’héritage comme une épée de Damoclès semble le personnage principal du récit. Les rumeurs, les on dit sans penser, les jaseries, aussi.

Deux semaines ont passé et on continue à tourner en rond avec l’insistance des taons, car lorsqu’un suicide se produit dans le village, dans l’un des replis de ces montagnes, les gens craignent qu’un autre ne succède dans les jours suivants, très vite, comme la peste jetant le lasso invisible de la contagion.

Les langues se délient et délitent

Dans ce village, il est une source intarissable : les mauvaise langues qui gonflent chaque fait pour le transformer en tragédie, dénonciation, calomnie, puis en ruine, en poussière. La cruauté pèsera sur Angie, comme la solitude, comme le soleil écrasant. À Londres, elle vivait avec un peintre. De lui, elle a gardé le sens des couleurs, et c’est à travers ses yeux que le décor de ce roman nous est décrit.

Autour d’elle, le décor a changé, elle n’est plus d’ici, mais elle n’est plus non plus à Londres. La vie n’y était certes pas rose, mais elle vit désormais au coeur d’un village écrasé par le soleil, éreinté, maudit, figé, et les ragots déboulent souvent sans prévenir. Elle regrette le temps où elle pouvait être libre au milieu de l’agitation et des autres, anonymes et urbains.

De cette région d’Espagne, elle sait ce que lui a appris sa mère, elle raconte les histoires du coin de la même façon que cette mère qui ‘aimait.

Ma mère savait à peine écrire […]. Elle lisait à peine mais, quand elle racontait les histoires du village, on aurait dit qu’elle lisait des mots venus d’un autre monde, comme si une voix très ancienne, composée d’autres voix, de vent et de poussière, se pressait pour sortir de sa bouche.

Déterrer de bien durs secrets, de famille, notamment

Angie est l’étrangère dans ce lieu où elle a décidé de revenir en quête de tranquillité et elle raconte à la première personne les hauts et les bas de sa vie, nous ramenant dans son passé, celui de sa famille, celui d’une histoire d’amour sur une autre terre, son histoire avec Nigel, qui l’a tant marquée.

La découverte d’un corps de propriétaire mort va l’amener à déterrer certains aspects de son passé que ce n’était peut-être pas le bon moment de déterrer. Mais la cruauté de la tragédie semble décidée à s’enclencher, il va falloir l’affronter. Un affront frontal, comme l’écriture de ce roman.

Laissons-nous embarquer

Un livre qui embarque le lecteur dès la première page… les personnages sont poignants ou détestables, cruels ou émouvants, perdus ou à perdre.

L’écriture est sensorielle, les mots sont joueurs et parlants, créatifs. La prose d’Olga Merino est une démonstration passion pour les mots choisis, triés, de passion pour l’écriture, qui s’adapte parfaitement à chaque page du livre, avec naturel.

Et les descriptions, les paysages sont des cartes postales et des peintures quichottesques et pointillistes. Une narration puissante se soulève, nous emporte et la poussière soulevée par le vent nous colle au visage.

On nous y détaille sans détour la violence que peuvent contenir les rapports humains, il montre ce que d’habitude on préfère faire semblant de ne pas voir, d’ignorer. Le on-dit et les non-dit s’affrontent. On attend le duel final de ce western moderne.

Chaque silence a son importance

Une lecture intense, pleine de belles ou terribles formules. La famille, les marges, le secret, le déclassement, la lutte, la dignité, la folie, la vengeance, la foi, la mort. Tels sont les ingrédients. La mort encore. Histoire de bien épicer, de s’aligner sur la chaleur étouffante de ces terres arides, désolées mais toujours, malgré tout, fièrement habitées.

Le corps a vieilli, les suicides se sont multipliés, les familles se déchirent, les marginaux sont chassés, méprisés. On déterre des secrets, des douleurs enfouis sous les tapis, l’argent n’est jamais là où on l’espère, le besoin est partout et le soleil plombe et peut rendre impossible toute tendresse humaine.

« Je sais comment conspirent les murmures – un grésillement de cigales, le grattement de la taupe, le crissement des chardons coiffés par le vent – afin d’épaissir encore davantage le silence. Le temps est enseveli depuis des siècles dans un présent éternel où chaque instant est identique au suivant »

Un roman à laisser approcher sans crainte et à dévorer

Il est des romans qui décrivent avec hargne et justesse une Espagne d’aujourd’hui, telle qu’elle est, sans cliché, réelle. Il y a du western moderne, il y a du polar rural et poisseux, aussi.

Ni étrange, ni déboussolé, ni déroutant, ce roman parle de l’universelle souffrance, de la cruauté, de la survie comme une résistance à la médisance et une lutte contre les autres, quand survivre devrait pouvoir se faire avec leur aide, pourtant.

Ce roman bouscule, étonne. Il ne se laisse pas facilement approcher, il déraille un peu, mais une fois entamé, on se laisse réellement prendre et on ne le lâche pas !

https://www.editionsdalva.fr/livre/letrangere

« Olga Merino est née à Barcelone en 1965. Après avoir étudié à Séville et à Londres, elle vit à Moscou, où, correspondante de presse, elle dresse dans ses articles le portrait d’un monde en mutation. En 1999, elle publie son premier roman qui connaît un grand succès critique. Lauréate du prix Vargas Llosa, elle est déjà traduite en italien, néerlandais et anglais. Elle travaille aujourd’hui encore comme journaliste et enseigne l’écriture à Barcelone. »

https://www.editionsdalva.fr/autrice/merino-olga

Ce roman n’est pas sans évoquer Sergio del Molino, romancier, journaliste et essayiste contemporain d’Olga Merino, qui a suscité un débat national avec la publication, en 2016, de son essai La España vacia : viaje por un pais que nunca fue (« L’Espagne vide. Voyage dans un pays qui n’a pas existé »)

« L’étrangère« , d’Olga Merino, (La forastera, 2020), Dalva (2021), traduit de l’espagnol par Aline Velasco.