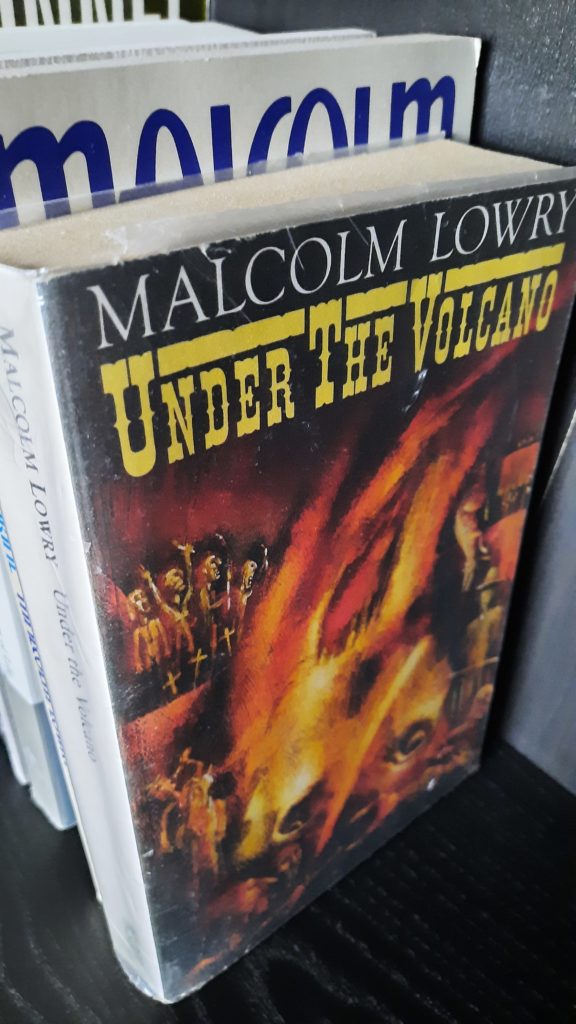

1. Pour terminer cet abécédaire, je souhaitais revenir à l’origine à quelques romans qui t’ont marqué, en commençant donc par Malcolm Lowry. Le 2 janvier 1946 de Cuernavaca, au Mexique, ce dernier adresse à son éditeur Jonathan Cape une longue lettre pour le convaincre de publier Au-dessous du volcan sans coupes : « Le roman peut être abordé comme un simple récit dont on sautera certains passages à son gré, ou comme un récit d’autant plus profitable qu’on ne sautera rien. Il peut aussi être abordé comme une sorte de symphonie, ou encore un opéra – voire un soap opéra de cow-boys. C’est une musique syncopée, un poème, une chanson, une tragédie, une comédie, une farce, etc. Il est superficiel, profond, divertissant et ennuyeux selon les goûts. C’est une prophétie, une mise en garde politique, un cryptogramme, un film grotesque et un graffiti sur un mur. On peut même l’envisager comme une sorte de machine : ça marche aussi, vous pouvez me croire, j’en ai fait les frais.» Quel rôle a joué ce roman dans ton parcours d’écrivain ? Ton dernier roman peut-il être considéré comme une prophétie, une mise en garde politique, un cryptogramme, un film grotesque ou encore un graffiti sur un mur ?

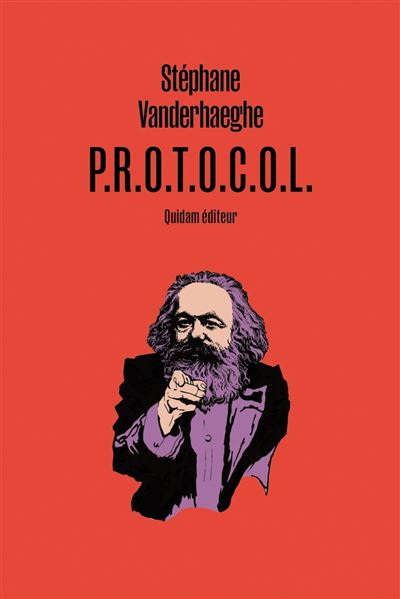

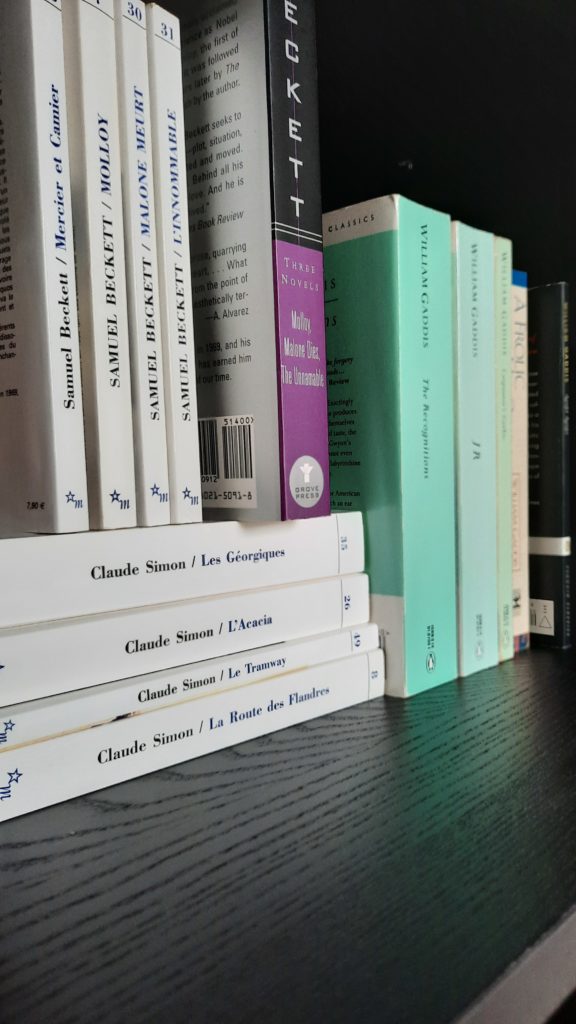

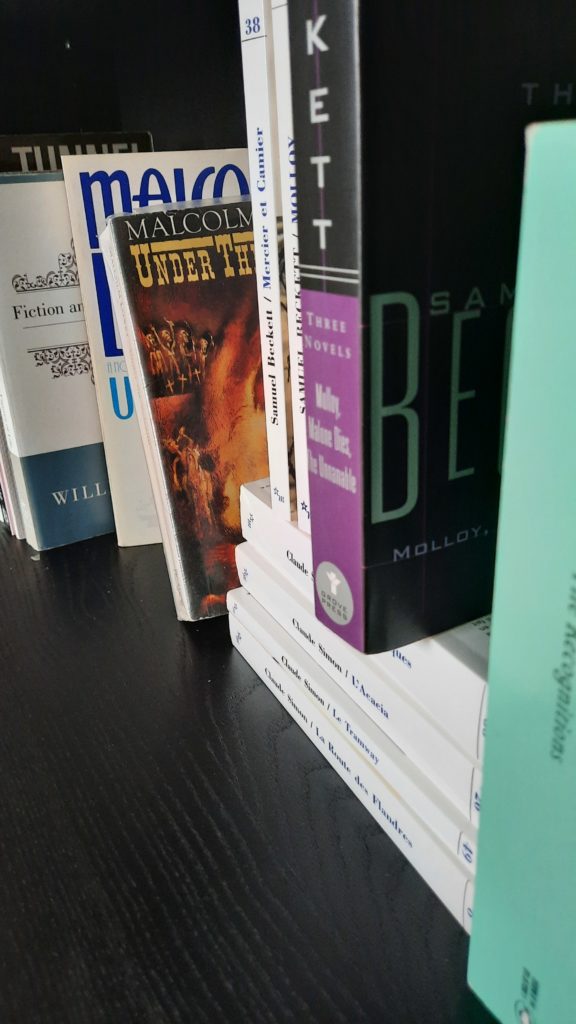

Ah… Lowry a été pour moi une révélation, c’est vrai. Under the Volcano est le livre qui m’a réellement, et pour la première fois, donné envie d’écrire. Ou non. Pas l’envie d’écrire à proprement parler. Mais ce livre a nourri en moi le fantasme plutôt de l’écriture. Ce roman était au programme d’un cours de licence, avec d’autres, et il est donc pour moi indissociable de l’enseignement, c’est-à-dire de la lecture, de la manière de l’approcher, et du questionnement que ce roman suscitait chez l’enseignant qui l’avait mis au programme et qui partageait sa réflexion avec un tel enthousiasme et une telle passion que ce livre ne pouvait pas ne pas s’inscrire durablement en moi, dans toute sa complexité, son intransigeance, sa beauté. C’est, et ça reste pour moi, une origine, un point de départ : tout, en ce qui concerne mon rapport à la littérature, part de ce roman. Quant à ce que Lowry dit de son texte, il faut sans doute garder à l’esprit qu’il le dit en vue de convaincre son éditeur… Je n’ai sûrement pas sa force de conviction ! P.R.O.T.O.C.O.L. est avant tout ce qu’on veut qu’il soit et ce n’est pas à moi de dire de quoi, au juste, il relève ; j’en serais de toute façon incapable.

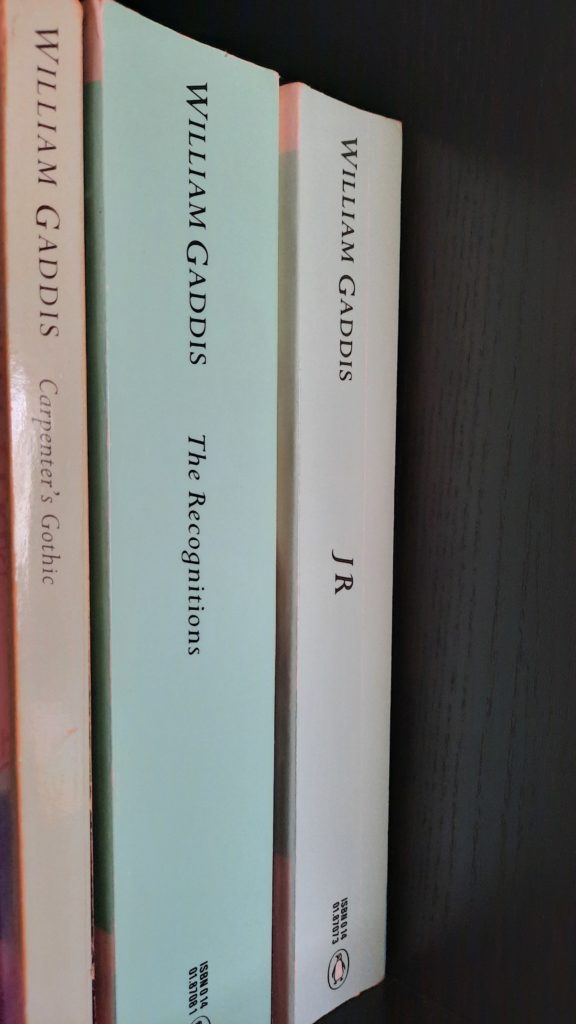

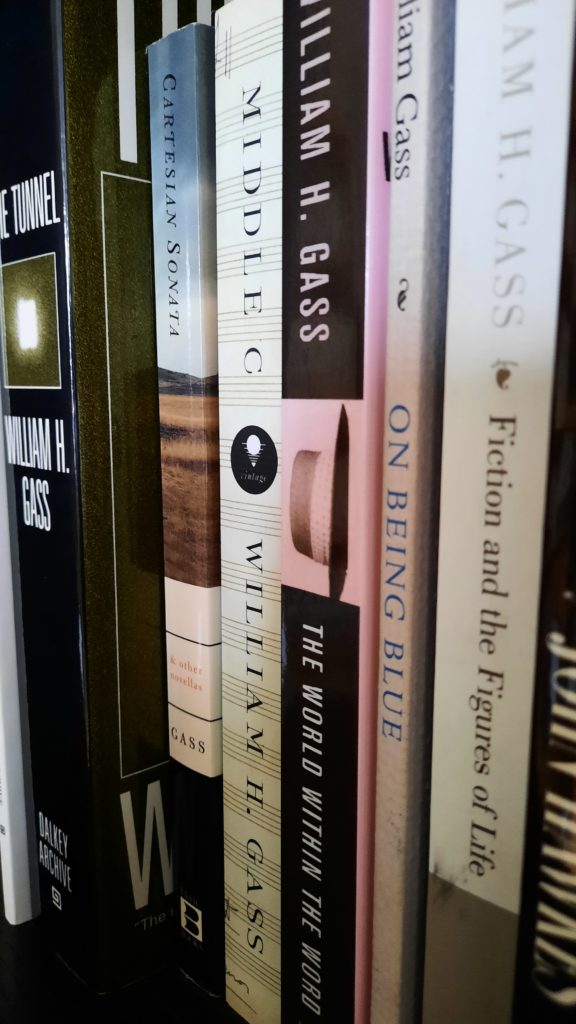

2. Parmi les auteurs qui ont compté, il y a deux William : William Gaddis et William Gass. Ces derniers étaient d’ailleurs amis et s’estimaient mutuellement. Ils sont les auteurs autant d’œuvres-mondes que d’œuvres-monstres, par leur ambition, leur démesure que par leur complexité. Citons Les Reconnaissances et J.R. pour Gaddis et Le Tunnel pour Gass. Ces romans marquent-ils un tournant dans ton rapport à l’écriture et à la construction littéraire ? Par leur aspect monstrueux et vertigineux, ces œuvres sont-elles des moteurs d’écriture ou peuvent-elles créer une certaine inhibition ?

Au-delà de ces deux William, qu’on a parfois confondus, c’est surtout toute la littérature de cette époque (fin des années 50/début des années 60, jusqu’à la fin du siècle et un peu après, soit ce qu’on a appelé aux États-Unis le postmodernisme), qui a façonné mon rapport à la littérature, car c’est avec ces auteurs que j’ai surtout appris à lire. Ce que j’admire le plus, chez ces écrivains, c’est leur intransigeance : ces types ne badinent pas avec le texte, n’arrondissent aucun angle, ne prennent aucun raccourci, vont jusqu’au bout du bout, traversent le cœur du cœur ; c’est fascinant, cette énergie, ce désir de ne rien lâcher. Gaddis, à ce qu’on raconte, n’avait fait aucun double de son premier roman, Les Reconnaissances, dont il a confié à l’éditeur le seul et unique exemplaire qu’il avait… Pas de double, pas de copie. À prendre ou à laisser. 900 pages, des années de travail. Aucune sauvegarde. Alors à côté de ça, à côté de ces romanciers, on ne peut que se sentir tout petit et ridicule, évidemment.

Je crois que la lecture de ces auteurs m’a longtemps inhibé sur le plan de l’écriture, qui est restée fantasme jusqu’à l’été 2011, l’année où je me suis mis à l’écriture fictionnelle, un peu sur un coup de tête, non sans avoir au préalable accepté l’idée que je serais et resterais toujours insignifiant à côté d’eux. Ils incarnent peut-être pour moi les derniers grands romanciers – avec leur génération s’éteint peu à peu quelque chose, une vision, une idée de la littérature, une littérature totale qui est aussi une façon de vivre. Je ne pense pas qu’on puisse désormais encore se dire « écrivain » au sens où le mot s’employait encore à leur époque. La nôtre, il faut dire, n’aide pas beaucoup à faire de la littérature, au sens où la pratiquaient encore ces auteurs, autre chose qu’une obsolescence. (Je sais toutefois qu’il y a dans ce que je dis une part de mythification et que pour eux aussi, déjà, les choses avaient commencé à se déliter…)

3. La trilogie romanesque de Beckett compte aussi pour toi comme une œuvre marquante. Dans Les vies silencieuses de Samuel Beckett, Nathalie Léger interrogeait le lien entre parole et silence : « En 1949 il écrivait : « il faut continuer, je vais donc continuer, il faut dire des mots, tant qu’il y en a, il faut les dire jusqu’à ce qu’ils me trouvent, jusqu’à ce qu’ils me disent, étrange peine, étrange faute, il faut continuer »… la tâche folle de trouver le silence non pas au bout de la parole mais au-dedans, au milieu des mots, en un point de conjonction et de scansion qui pourrait être le point géométrique de Kandinsky, cet » ultime et unique union du silence et de la parole ». Que représente pour toi la trilogie romanesque de Beckett ? L’écriture est-elle pour toi cette union du silence et de la parole ?

Je connais finalement assez mal l’œuvre de Beckett, mais ce qui unit les auteurs dont on parle depuis le début est finalement toujours la même chose : l’intransigeance. Beckett, c’est peut-être l’auteur qui a compris et pleinement articulé l’impossibilité de la littérature dans la société moderne. L’auteur est mort, le roman est mort, le livre est mort. Tout est bruit et parasite et au sein de ce bruit, il faudrait tâcher de retrouver le silence, ce point où le langage s’éteint, se tait, qui est aussi son origine, sa possible relance. « Pour en finir encore. » Et face à cette radicale impossibilité, continuer, courtiser l’échec, recommencer, alors que pour Beckett vraisemblablement l’écriture n’était pas une partie de plaisir. C’est peut-être un de ces auteurs ayant le plus ressenti au fond la nécessité même de l’écriture au moment précis où elle est devenue caduque. Mais là encore, tout ce que je dis relève d’une part de mythe qu’on aime à s’inventer ou cultiver. Et puis, c’est facile d’échouer quand on s’appelle Beckett. Les choses pour moi sont beaucoup plus simples, car beaucoup plus superficielles. L’écriture aujourd’hui, tout le monde s’y adonne. Je ne suis qu’un énergumène de plus, et je ne pense pas faire partie de celles et ceux qui tâcheraient de retourner l’écriture à une forme de silence ; au contraire, je participe du bruit. Je suis comme de nombreux autres un parasite qui s’accroche ferme à l’idée d’une littérature trop grande pour lui.

4. Un auteur comme Claude Simon, auteur de La route de Flandres et de L’acacia, a aussi joué un rôle. Dans un entretien accordé à Monique Joguet, il disait la chose suivante : « L’écrivain, c’est celui qui travaille son langage […] le sujet d’un roman, c’est l’écriture. » En quoi un écrivain t’apprend quelque chose sur le roman ou l’écriture ? Ou est-ce plus diffus et moins net que cela ?

Non, il y a de ça en effet. Ma lecture d’autrui se fait au prisme de ce travail de, et sur, la langue. Je n’ai pas un rapport affectif aux livres. Je n’arrive pas à dire d’un livre que je l’ai « aimé » ou « pas aimé », qu’il est « bon » ou « mauvais ». Je ne suis d’ailleurs pas certain d’« aimer » les livres qui comptent pour moi ; qui sont des livres que je ne comprends pas pour la plupart, qui me rendent perplexe, me résistent, me bousculent, des livres dont je n’ai rien à dire, ou pour lesquels je ne trouve pas les mots, qui me font bafouiller, qui me dérangent, m’interpellent… Me confirment dans l’idée que je suis insignifiant. Est-ce que je les aime, ces livres ? Je ne sais pas, honnêtement.

La plupart du temps, je suis incapable de résumer un livre que je viens de lire, même deux semaines seulement après l’avoir terminé. Sans doute parce que ce que dit ou raconte le texte ne m’intéresse pas vraiment, me passionne moins que ce qu’il fait et que l’impression – au sens propre et fort du terme : sa trace, sa marque, son empreinte – qu’il a sur moi.

Stéphane Vanderhaeghe

En revanche, j’y vois en effet un travail, une tentative, une expérience, une langue qui ne ressemble pas à l’idée préalable que je m’en fais, une langue débarrassée de tout ce qui n’est pas elle (l’idéologie, la morale, le discours, le religieux…). Si je prends Simon, par exemple, je suis incapable de parler de La route des Flandres ou de L’Acacia, sinon pour dire, vaguement, l’impression que m’a laissée la phrase, le phrasé, la dynamique de l’écriture, ses volutes, ses tourbillons. C’est quelque chose de très physique, l’écriture de Simon, et c’est ça qui moi me reste après-coup. La plupart du temps, je suis incapable de résumer un livre que je viens de lire, même deux semaines seulement après l’avoir terminé. Sans doute parce que ce que dit ou raconte le texte ne m’intéresse pas vraiment, me passionne moins que ce qu’il fait et que l’impression – au sens propre et fort du terme : sa trace, sa marque, son empreinte – qu’il a sur moi.

Au fond, c’est peut-être ça, mon rapport à tous ces grands auteurs, à ces écrivains dont l’œuvre est travail, dont l’œuvre travaille – une perte. Je les traverse, ces œuvres, pour en faire la perte.

Une impression d’ailleurs souvent difficilement traduisible en mots, sur laquelle je ne parviens pas à dire grand-chose – c’est le cas de l’écriture de Virginia Woolf par exemple, ou de Faulkner, aussi. Melville, Dickinson… Et de ça, malheureusement, on n’apprend pas grand-chose : ce sont des expériences qu’on fait en soi, pour soi, mais qui sont difficilement transférables – ce serait facile, sinon. L’écriture ne relève pas d’une méthode assimilable et recrachable. C’est tout le contraire. Ça me rappelle ce que dit Didi-Huberman, à partir de Joyce, cette idée qu’il y a dans le visible quelque chose d’inéluctable, qui se rapporte à une question d’être et non d’avoir, et que la seule traduction possible de cette expérience passe par la perte. Au fond, c’est peut-être ça, mon rapport à tous ces grands auteurs, à ces écrivains dont l’œuvre est travail, dont l’œuvre travaille – une perte. Je les traverse, ces œuvres, pour en faire la perte. Et c’est ce que j’aime : ce désaisissement de soi qui se produit (si « produit » est le terme adéquat) à la lecture…

5. Penses-tu qu’un grand livre puisse vraiment être résumé ? Que cherches-tu quand tu démarres la lecture d’un nouveau livre ?

Ah ah, je crois que je viens de répondre à cette question : non bien sûr, un grand livre n’est pas résumable, en tout cas pas par moi qui ne parviens pas même à résumer mes propres livres ! Résumer, c’est postuler un dire, un contenu, quand l’œuvre fait, et perd. Quant à ce que je recherche… Je crois qu’on ne cherche pas toujours la même chose d’un livre à l’autre, d’un auteur ou d’une autrice à l’autre. Il n’y pas de réponse unique, ni univoque à cette question.

6. T’arrive-t-il de relire certains livres qui t’a laissé une forte impression ?

Oui. Et non. Il y a des livres qu’on ne peut pas ne pas relire. J’essaie de relire Melville régulièrement, parce qu’il est à l’origine de tous ces écrivains américains qu’il aura enfantés sans le savoir. L’intransigeance vient de lui, je crois. À l’inverse, il y a des livres dont on sait pertinemment que la relecture ne pourra jamais être à la hauteur de la première fois – pour des raisons diverses d’ailleurs. Un de mes romans préférés de Robert Coover est Gerald’s Party (Gerald reçoit en français), or ce texte, très théâtral, est tellement performatif qu’il semble s’épuiser dans sa propre lecture.

Il y a des livres qu’on ne peut pas ne pas relire.

Stéphane Vanderhaeghe

C’est un peu comme écouter le live après-coup d’un concert auquel on aurait assisté. C’est pas mal, ça rappelle quelque chose, mais ça n’égale pas l’événement, qui n’est tel que parce qu’il se vit dans l’instant et qu’il n’est pas possible de le revivre. À ce propos, je n’ai jamais relu Under the Volcano depuis mon cours de licence. Jamais… Tous les ans je me dis que je veux le relire, que je vais le relire. Je sais que je le ferai un jour. Mais je repousse en permanence. Je ne sais pas pourquoi. Je disais tout à l’heure que tout était parti de ce texte, mais je n’ai pas encore réussi à trouver le texte qui me fera y revenir. Ça viendra. C’est comme s’il était chargé pour moi d’une part sacrée, une sorte d’aura, qui me fait le tenir à distance… C’est con. Très con.

P.R.O.T.O.C.O.L. de Stéphane Vanderhaeghe aux éditions Quidam