Dans une interview accordée à France Culture, Hélène Frappat comparait les livres à une maison : « La littérature, c’est la maison que vous vous choisissez. C’est le lieu que vous pouvez vous choisir. Il y a peu de circonstances dans l’existence d’un être humain qui lui permettent de choisir un tel lieu. Quand on ouvre un livre, on sait qu’on pourra s’y installer. On sait dès la première phrase si on pourra s’y installer, y vivre cette vie télépathique comme dirait Stephen King. Une vie de substitution, une double vie ».

Cette idée de demeurer dans un livre comme dans une maison éclaire le roman d’Edgar Mittelholzer, Le temps qu’il fait à Middenshot aux éditions du Typhon. Suivons pour commencer le conseil d’Hélène Frappat et plongeons-nous dans la première phrase du roman :

Il semble dès lors évident que l’on va pouvoir s’y installer. Le roman est structuré en trois parties, répondant à trois éléments météorologiques : le vent, la pluie et la neige, lesquels donnent leurs titres aux différentes parties. Chaque partie va donc être traversée par des vents stylistiques et littéraires contraires, à l’image de ses personnages traversés eux aussi par des forces contraires, comme Mr. Jarrow qui est convaincu que sa femme est morte. Il va donc lui parler lors de séances de spiritisme, organisée par sa fille Grace. Cette dernière fait preuve d’une patience à toute épreuve, tout en espérant pouvoir vivre un jour avec Mr. Holme, lequel emploie une femme de ménage, Hyacinthe, qui va susciter la jalousie de Grace.

Un roman de la contamination des genres

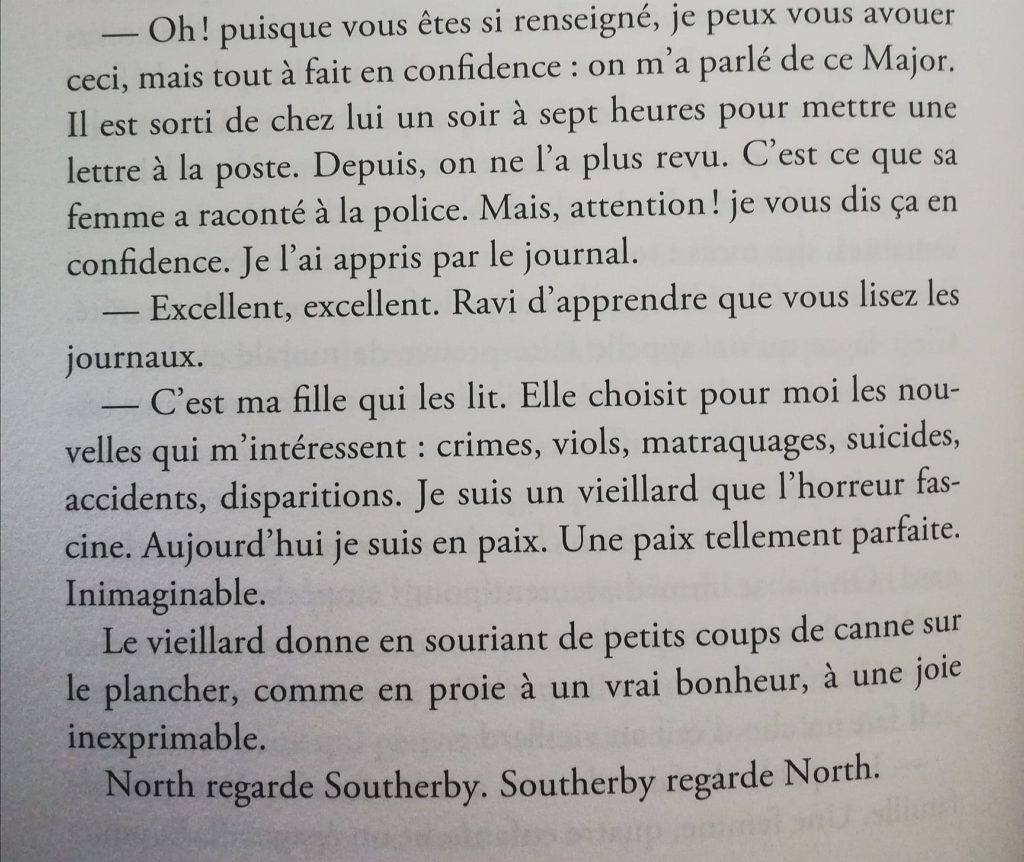

Emprunt tout autant du roman gothique que de la farce théâtrale, Le temps qu’il fait à Middenshot étourdit par sa mise en œuvre narrative de forces obscures et contraires. Le roman, par sa singularité littéraire et générique, déploie un univers oxymorique où le rire côtoie la mort et l’épouvante le désir sexuel. L’auteur joue d’ailleurs avec les références et la parodie, comme dans cette scène :

Ce roman est ainsi la rencontre entre l’univers d’Emily Brontë et celui des frères Cohen. Tout le plaisir de lecture vient de cet entrechoquement des genres et des registres, amenant les personnages à s’interroger sur la nature même de le réalité :

Une dramaturgie des voix

Le roman comprend de nombreux dialogues, accentuant l’aspect théâtral des scènes où grotesque, comique et tragique cohabitent. Edgar Mittelholzer emprunte à la dramaturgie shakespearienne cet mélange du rire et des larmes, à travers un art consommé de la parodie. En effet, il semble bien que le roman scénographie des personnages en quête d’eux-mêmes, comme si Macbeth avait « tué le sommeil ». Ce qui est d’autant plus frappant, c’est la richesse et la variété des langages utilisées par les personnages. Les dialogues traduisent le désir et le conflit intérieur qui animent les personnages, à l’instar du personnage de Grace Jarrow et de Mr. Holme :

Les dialogues sont dès lors le lieu des pulsions et des désirs familiaux, faisant référence au genre du roman gothique avec les topoï de la clé, du secret et de l’enfermement :

Le roman va ainsi être envahi et parasité autant par le vent, la pluie et la neige que par la polyphonie des voix. Le texte devient le lieu d’un combat où la page traduit une tension entre la difficile cohabitation de différents genres, comme si les mots s’emparaient du roman pour dire toute la tension qui les anime et les traverse :

En faisant se rencontrer le roman noir et gothique avec la farce, Edgar Mittelholzer compose des dialogues où le langage sérieux est laissé de côté au profit de l’humour noir et du rire, en se permettant toutes sortes de libertés stylistiques. Outre la forme du dialogue, le discours des personnages prend aussi la forme du monologue intérieur :

Les personnages de ce roman sont hantés par le fantastique et l’onirique, creuset où la polyphonie trouve à se déployer. Ce conflit entre dialogue et monologue traduit bien le conflit intérieur des personnages et de la narration elle-même qui lutte face à une contamination générique où le semblable cherche à prendre le pas sur le multiple et où l’extérieur cherche à envahir l’intérieur. Le désir de vie et de mort est en permanence mis à jour par cette lutte entre dialogue et monologue. Faut-il expliciter son désir et faire apparaitre autrui ou rester maitre dans un théâtre ou le moi est le seul maitre? La « polyphonie » devient donc le lieu de tension d’un monde où coexiste et interagit différentes forces sociales et intérieures.

Une littérature de l’obscur ou l’ambivalence du mal

Tout le roman est traversé par une sauvagerie des désirs et des pulsions premières , et notamment celle de Grace qui tente d’échapper à l’enfermement familial.

Elle est semblable aux héroïnes de romans gothiques, et notamment celle des sœurs Brontë comme le personnage de Jane Eyre dans le roman éponyme ou le personnage de Catherine des Hauts de Hurlevent. On y pense d’ailleurs tant la présence des éléments comme celle du vent, est un personnage en soi dans le roman d’Edgar Mittelholzer :

Jamais n’est rien assuré dans ce roman aux contours venteux, pluvieux et neigeux, à l’image du personnage de Mr. Jarrow qui pense que sa femme est morte, alors que cette dernière est bien vivante. Ce personnage de père traduit bien cette littérature du mal confrontée au grotesque et au comique:

A l’image des Hauts de Hurlevent, le roman convoque des personnages et des images qui font advenir les figures fantomatiques, d’hier et d’aujourd’hui, tel que le fait Lookwood dans le roman d’Emily Brontë :

Il a probablement fait revenir les fantômes à force de penser, tout en traversant seul la lande, aux bêtises qu’il a entendu ses parents et ses compagnons répéter – mais quand même, je n’aime pas beaucoup être dehors, seul, dans le noir maintenant – et je n’aime pas beaucoup rester seul dans cette maison lugubre.

Edgar Mittelholzer n’oublie jamais d’y ajouter une part grotesque et sarcastique, empruntant ici la voie d’un Charles Dickens. Ce que charrie donc le roman de Mittelholzer, c’est cette contamination du mal par le mal, à travers notamment le thème de l’eugénisme. Le roman est trouble car il avance de manière ambivalente, sans jamais rien condamner. On retrouve dans les propos de Bataille au sujet des Hauts de Hurlevent la même problématique que pour Le temps qu’il fait à Middenshot :

Le Mal, dans la mesure où il traduit l’attirance vers la mort, où il est un défi, comme il l’est dans toutes les formes de l’érotisme, n’est d’ailleurs jamais l’objet que d’une condamnation ambiguë. C’est le Mal assumé glorieusement, comme l’est, de son côté, celui que la guerre assume, dans des conditions qui se révèlent de nos jours irrémédiables. Mais la guerre a l’impérialisme comme conséquence… Il serait d’ailleurs vain de dissimuler que, dans le Mal, toujouts un glissement vers le pire apparaît, qui justifie l’angoisse et le dégoût. Il n’en est pas moins vrai que le Mal, envisagé sous le jour d’une attirance désintéressée vers la mort, diffère du mal dont le sens est l’intérêt égoïste. Une action criminelle « crapuleuse » s’oppose à la « passionnelle ». La loi les rejette l’une et l’autre, mais la littérature la plus humaine est le haut lieu de la passion. [...] Le monde de Wuthering Heights est le monde d’une souveraineté hirsute et hostile. C’est aussi le monde de l’expiation. L’expiation donnée, le sourire auquel essentiellement la vie demeure égale y transparait.

Georges Bataille, La littérature et le mal

On retrouve bien dans tout le roman de Mittelholzer cette « souveraineté hirsute et hostile ». Par sa puissance narrative et son entrechoquement des genres où l’effroi est proche du rire, ce roman met en scène nos désirs enfouis comme autant de forces contraires. Roland Barthes affirmait qu’il n’est « rien de plus idéologique que le temps qu’il fait ». Il semble bien que l’auteur du Temps qu’il fait à Middenshot ne donnerait pas tort à Roland Barthes.