1. Le terme d’œuvre, dans sa signification désigne aussi bien un travail, une tâche, une action effectuée par un agent qu’un objet, un système, etc, résultant d’un travail, mais aussi bien l’ensemble des productions d’un écrivain, d’un artiste. Il y a donc tout d’abord l’idée que l’œuvre résulte aussi bien d’un travail manuel, physique qu’intellectuel. La composition d’un roman engage-t-elle de ta part une part physique et artisanale, au sens d’un artisan qui conçoit un objet ? Ya -t-il un engagement différent du corps et de l’endurance physique selon les romans que tu écris, selon leur sujet et leur taille ?

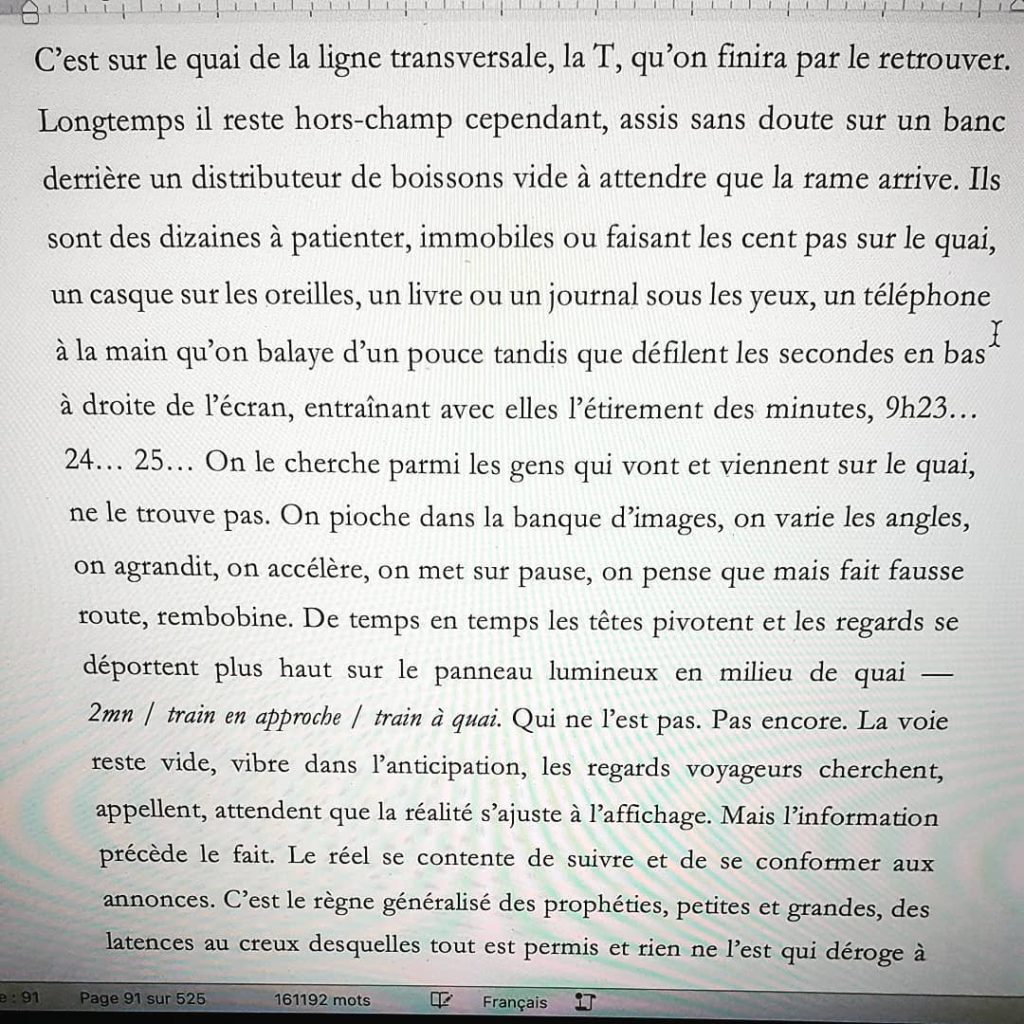

Oui, l’écriture relève de l’artisanat, voire du bricolage. Il y a plusieurs phases dans l’écriture d’un roman, qui s’étalent depuis la conception du livre – son imagination, sa projection, l’idée à partir de laquelle il va tenter de s’élaborer – jusqu’à son achèvement. Chaque livre est différent et exige une méthode, ou un mode d’approche qui diffère du livre précédent. J’aime entrevoir la chose comme une sorte de quête ; le livre préexiste, d’une certaine façon, avant même d’avoir commencé à s’écrire à l’écran. Il est contenu dans l’idée première qui jaillit et lui donne naissance. L’écriture consiste à aller l’extraire, le chercher dans les profondeurs du langage. C’est une plongée en quelque sorte, dont on ressort quelques années plus tard sans jamais être sûr d’avoir trouvé le bon livre, celui qu’on avait initialement entrevu.

J’aime entrevoir la chose comme une sorte de quête ; le livre préexiste, d’une certaine façon, avant même d’avoir commencé à s’écrire à l’écran.

Stéphane Vanderhaeghe

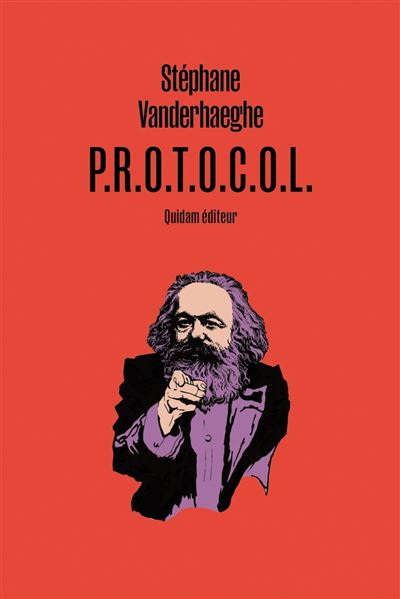

Le livre achevé peut lui ressembler, se faire passer pour lui ; parfois il n’essaie même pas, et clame haut et fort que ce n’est pas lui que vous étiez venu chercher – ce qui est le cas notamment de P.R.O.T.O.C.O.L. Pour ce qui est de l’engagement physique, c’est peut-être une question de tempérament et d’aptitude, comme le laissait entendre John Barth, commentant la différence entre l’écriture d’un roman et d’une nouvelle : certaines personnes sont plus douées ou attirées par les longues distances, quand d’autres préfèrent le sprint. Je n’écris pas de nouvelles et à chaque nouveau projet qui s’amorce, je sais que j’en prends pour une, deux, trois années, voire plus. C’est long. Ça nécessite de l’endurance, oui. Mais là où ça devient vraiment éprouvant, physiquement, c’est quand on se met à courir contre la montre : c’est notamment le cas dans la toute dernière ligne droite, quand il faut préparer le livre, relire les épreuves (qui portent bien leur nom) juste avant impression, etc. Dans le genre, je trouve que la traduction est un exercice bien plus éprouvant.

2. Une œuvre peut aussi bien s’entendre au singulier qu’au pluriel, d’où l’idée de continuité et de rupture. En tant que lecteur, as-tu le désir ou l’envie de lire une œuvre dans son intégralité ? Aimes-tu l’idée d’avoir encore de nouveaux livres d’un auteur que tu apprécies, quitte à être déçu ou désappointé ?

Certains auteurs ont une conscience aiguë de l’œuvre qu’ils tentent d’échafauder. Je suis très admiratif de ça. Cette idée que dès le départ, dès les premières tentatives, il puisse y avoir une ligne directrice, un fil rouge, une cohérence évidente. Une structure, une armature, une ossture. Pour autant, en tant que lecteur, je n’ai jamais eu envie de traverser une œuvre intégralement de bout en bout. Les « bouts » en question sont parfois problématiques – l’œuvre intégrale peut ne pas tenir dans les seuls livres, des textes peuvent exister et avoir été disséminés (dans des revues, par exemple).

En tant que lecteur, je n’ai jamais eu envie de traverser une œuvre intégralement de bout en bout.

Stéphane Vanderhaeghe

Mais j’aime « construire » ces œuvres, prendre le temps de les traverser, d’y revenir. De les laisser souffler. Un peu comme un hôtel, dans lequel on entre et s’installe un certain temps avant de le quitter, pour y revenir un peu plus tard, séjourner dans une autre chambre, retrouver les ambiances, repérer les changements de décor, etc.

3. En tant qu’auteur, cherches-tu la continuité thématique et stylistique ou cherches-tu à te surprendre, et à explorer de nouvelles directions narratives, créant ainsi des œuvres différentes qui rompent avec ce que tu as écris auparavant ?

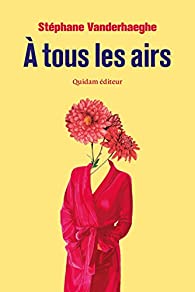

Sans doute un peu les deux à la fois. Je n’ai pas envie de me répéter – ce que j’ai tenté avec un texte me permet souvent de passer au suivant. C’est un jalon qu’on pose. Une marche depuis laquelle s’élancer, repartir. Chaque texte appelle son successeur, d’une certaine manière, qui est rendu possible par celui qui le précède. Je n’aurais pas écrit Charøgnards si je ne m’étais pas au préalable frotté à la ritournelle – l’aspect cyclique d’À tous les airs (qui a été écrit en premier) ; la boucle et l’arabesque que j’essayais de dessiner ont fini par exiger une écriture plus linéaire, comme une sorte de contrepied.

La forme dans laquelle va venir se fondre le texte est primordiale, pour moi, et c’est surtout ça que j’essaie de ne pas reproduire. Une forme, c’est aussi quelque chose de très performatif, au sens où ça s’épuise. La fiction pour moi a toujours été de l’ordre d’un faire plutôt que d’un dire. Chaque texte invente sa forme, chaque forme appelle un texte. Et ce qui est fait n’est plus à faire, mais commence à dessiner un parcours, une trajectoire. Entre la publication d’À tous les airs et P.R.O.T.O.C.O.L., il y a eu un autre texte, une autre forme, qui n’a pas pris. Et avant de me lancer dans l’écriture de P.R.O.T.O.C.O.L., j’ai voulu prendre un peu de hauteur, pour tenter de jeter un regard sur ce que je venais de produire. J’étais, je crois, un peu chagriné des différences de tonalité existant entre chacun de ces textes, je ne voyais aucune continuité de l’un à l’autre, aucune cohérence. Or à y regarder d’un peu plus près, je me suis rendu compte que chacun de ces trois textes tentait finalement de faire quelque chose d’assez semblable mais selon des voies différentes.

La fiction pour moi a toujours été de l’ordre d’un faire plutôt que d’un dire. Chaque texte invente sa forme, chaque forme appelle un texte.

C’est une cohérence qui ne saute pas aux yeux parce qu’elle ne s’étale pas en surface, mais sous-tend la vision que je me faisais de l’écriture et de mon travail à ce moment-là. Ces trois textes m’ont paru former, a posteriori, une sorte de trilogie, et j’y ai vu le moment opportun pour passer à autre chose, et tenter de penser autre chose aussi. Avec P.R.O.T.O.C.O.L., j’avais l’intention d’esquisser quelque chose de plus vaste, plus ample, et j’ai entrevu dans ce roman le point de départ à un travail à plus long terme, comme une « série » de romans, au sens premier du terme et non télévisuel, la volonté d’échafauder un ensemble de textes qui viendraient se compléter ou se répondre.

4. Partages-tu la phrase de Queneau qui dit que c’est « en écrivant qu’on devient écriveron » ? Peut-on aussi dire que c’est en lisant qu’on devient liseron ?

Sans doute, oui. Chaque texte invente ses propres règles. C’est vrai pour l’écriture. Je ne sais jamais trop comment m’y prendre au moment d’entamer un projet. La méthode, l’approche, le cheminement – tout ça est à découvrir et à inventer, et tant mieux. Sinon, on ne fait que dupliquer, sérialiser – en un autre sens que celui que je viens d’évoquer, du moins j’espère ! –, répéter le même geste, dont on tire des objets identiques, ou quasi. C’est sans doute vrai aussi de la lecture – chaque texte exige qu’on rapprenne à lire ; on ne lit pas de la même manière Volodine et Marie Cosnay, Dickens et Virginia Woolf, etc. Ce sont des textes, des auteurs et autrices, qu’on aborde différemment, des langues qu’on découvre, qu’on apprend à mesure qu’on tourne les pages.

5. Dans L’après-midi d’un écrivain, Peter Handke, qui reprend une nouvelle de Fitzgerald, s’interroge sur l’acte d’écrire et sur le processus de création : « Et lui ne s’appelait-il pas lui-même « l’écrivain » depuis le jour, seulement, où il avait pensé être tombé hors des limites du langage pour n’y jamais pouvoir revenir et où, jour après jour, s’était amorcé un recommencement incertain – lui qui, pendant plus de la moitié de sa vie, conduit par la seule idée d’écrire, n’avait utilisé ce mot au mieux qu’avec ironie ou gêne? » Est-on autant écrivain quand on écrit que quand on n’écrit pas ?

Blanchot dit des choses intéressantes à ce sujet. Il n’y a peut-être que lorsqu’on cesse d’écrire qu’on écrit enfin, pour de bon. Écrire serait en ce sens une sorte de renoncement à l’écriture. Pour ma part, et de ma manière beaucoup plus terre à terre, l’acte d’écriture – je veux dire par là la longue phase d’élaboration d’un texte –, outrepasse le seul temps où les doigts courent sur le clavier et se frottent au langage. Certains écrivains travaillent à partir de notes – ce qui est sans doute déjà une amorce d’écriture –, d’autres ont besoin d’une phase préliminaire de documentation, etc., échafaudent un plan, passent par un brouillon, tiennent des carnets.

Il n’y a peut-être que lorsqu’on cesse d’écrire qu’on écrit enfin, pour de bon. Écrire serait en ce sens une sorte de renoncement à l’écriture.

Stéphane Vanderhaeghe

Évidemment, tout cela relève de l’écriture, quand bien même ce travail, préparatoire ou parallèle, ne se retrouve pas, ou ne se perçoit pas, dans l’objet final. Dans mon cas, c’est beaucoup plus dispersé, et en un sens j’ai l’impression de ne jamais m’arrêter d’écrire, quand bien même je ne serais pas devant mon écran. Ce qui ferait de moi tout le contraire d’un écrivain au sens de Blanchot et de ta citation ! Disons qu’il y aurait peut-être une écriture hors-langue, quelque chose qui ne laisserait pas de trace, qui ne viendrait griffer aucune surface. Et puis il y a le passage à l’acte – c’est là sans doute le grand ratage… –, quelle que soit la forme que cela prend, et qui consiste à se tailler un chemin dans l’épaisseur du langage, à aller chercher ses phrases, pour les remonter à la surface et commencer à les empiler ; il n’y a que comme ça que je parviens à entrevoir la forme dans laquelle va se fondre le texte.

Le passage à l’acte, proprement dit, m’a permis de voir que le texte initialement projeté – ou fantasmé, plutôt – n’avait pas grand-chose à voir avec le texte qui commençait à s’afficher à l’écran.

Stéphane Vanderhaeghe

Si on prend l’exemple de P.R.O.T.O.C.O.L., l’écriture proprement dite a débuté vers le printemps 2017, en pleine élection présidentielle. Mais le texte germait dans un coin de mon esprit depuis 2013, je crois. Le passage à l’acte, proprement dit, m’a permis de voir que le texte initialement projeté – ou fantasmé, plutôt – n’avait pas grand-chose à voir avec le texte qui commençait à s’afficher à l’écran. Mais pour revenir à la notion d’écrivain, je t’avoue ne pas y croire du tout. Ou en tout cas, à l’image de ce personnage, je ne parviens pas à me dire « écrivain », ou alors comme lui, pas sans une certaine gêne ni ironie. Peut-être parce qu’écrire et publier sont deux choses différentes. L’écriture devrait pouvoir se passer de la publication, qui exige de nous qu’on fasse des choses qui sont à cent lieues de l’écriture. C’est sans doute une idée romantique, au fond, mais je crois – enfin je crois que je crois – que la publication est une forme de compromission. À laquelle l’ego a du mal à renoncer. Écri-vain, oui.

6. Umberto Eco dans son essai L’œuvre ouverte interroge les possibles qu’offre l’œuvre artistique et notamment littéraire ; « Une œuvre conçue sur ce principe est incontestablement dotée d’une certaine « ouverture », le lecteur sait que chaque phrase, chaque personnage, enveloppent des significations multiformes qu’il lui appartient de découvrir. Selon son état d’esprit, il choisira la clef qui lui semblera la meilleure et « utilisera » l’œuvre dans un sens qui peut être différent de celui adopté au cours d’une précédente lecture. » Conçois-tu tes romans, et notamment le dernier, comme des œuvres ouvertes dans lesquelles le lecteur va pouvoir projeter différents sens ?

Non. Du moins pas si tu prends le verbe concevoir dans son sens actif : je ne « conçois » pas mes textes pour qu’ils soient de telle ou telle manière, ou fassent telle ou telle chose. Cela supposerait une connaissance préalable, une parfaite délinéation du projet et une maîtrise pour y parvenir que je n’ai pas. Ce serait en quelque sorte tout le contraire, la condamnation du texte à être la copie parfaite de son plan… Écrire – c’est peut-être ce que j’essayais de formuler en réponse à la question précédente et à la première –, ça relève pour moi du bricolage.

P.R.O.T.O.C.O.L. me paraît fonctionner différemment, du moins en surface – c’est un roman qui est plus volubile, plus peuplé, qui a plus de « substance » que n’en avaient Charøgnards ou À tous les airs.

Stéphane Vanderhaeghe

L’idée que je me fais initialement du texte me permet de m’orienter dans la langue à la recherche de cet objet que je projette. Le reste, c’est une recherche, une quête, des tentatives pour s’en rapprocher. Il en résulte un texte qui n’est jamais totalement celui entrevu au départ et la réussite (ou l’échec) se mesure peut-être dans l’écart qui subsiste entre l’image projetée du texte et le texte réellement taillé dans la langue. Ce n’est qu’après-coup que je peux tenter de poser un regard sur le texte achevé… S’agit-il d’une œuvre ouverte ou pas ? C’est une question que je ne me pose pas, ou qui ne fait l’objet d’aucun calcul de ma part. Mais il n’en demeure pas moins que chacun de mes textes s’est construit sur un centre absent, ou vide, un creux ou un manque. Un silence, peut-être. Un mystère. Autour duquel j’essaie de faire tournoyer la langue. C’est peut-être plus perceptible ou sensible dans mes deux premiers romans, qui sont des romans « creux », qui ne cherchent pas à remplir le vide qui les attire et qui est, d’une certaine manière, sans doute garant de l’ouverture dont parle Eco.

Chacun de mes textes s’est construit sur un centre absent, ou vide, un creux ou un manque. Un silence, peut-être. Un mystère.

Stéphane Vanderhaeghe

P.R.O.T.O.C.O.L. me paraît fonctionner différemment, du moins en surface – c’est un roman qui est plus volubile, plus peuplé, qui a plus de « substance » que n’en avaient Charøgnards ou À tous les airs. Et qui à cet égard pourra peut-être sembler plus saturé. J’espère néanmoins avoir su sauvegarder une certaine ouverture, sans quoi le roman courrait le risque de retomber dans l’idée, ou dans la politique, au sens le plus pauvre, dans un dire, au détriment du faire. J’ai conscience que c’est un risque, sur le plan strictement littéraire ; et s’il n’était pas écarté (ce n’est pas à moi d’en juger), ce serait alors – et j’entends ce terme ici en un sens non-beckettien – un échec…

P.R.O.T.O.C.O.L. de Stéphane Vanderhaeghe aux éditions Quidam, à paraitre le 3 février.