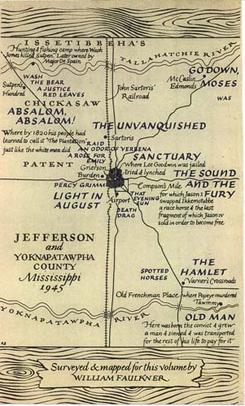

On se plait souvent à se perdre dans une œuvre, dans ses phrases et son histoire. Le lecteur va alors tenter de constituer des sortes de cartes. Cartes géographiques qui permettent de retrouver ses repères, tracer les limites d’un territoire encore inconnu. Il suffit ici d’évoquer l’œuvre de William Faulkner et le comté de Yoknapatawpha.

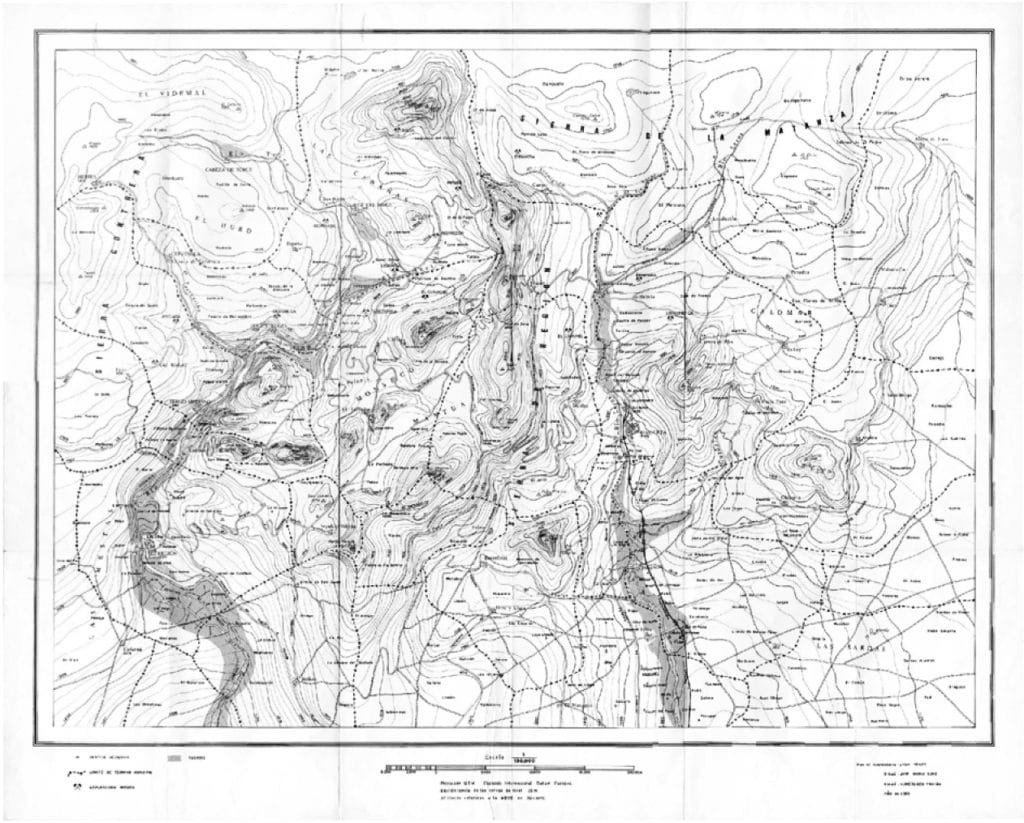

Ou encore celle de Juan Benet avec Région.

Juan Benet rappelait d’ailleurs à quel point l’invention de ce territoire reposait sur un processus créatif complexe:

Je me suis mis à écrire très jeune, quand j’étais étudiant et, à l’exception de quelques voyages fugaces, je n’étais jamais sorti de Madrid, je ne connaissais absolument pas le milieu rural espagnol ; j’ai ressenti alors la nécessité de m’inventer une géographie propre, un milieu rural abstrait où commencèrent à vivre mes personnages et les péripéties auxquelles ils se voient mêlés

Juan Benet

Or, si le roman et sa langue peuvent renvoyer à cette idée de carte, ils peuvent aussi nous amener à la figure de l’arbre.

Dans sa Préface à ses Œuvres complètes dans la Pléiade, Jorge Luis Borges écrivait la phrase suivante:

Le langage est moins une carte rigoureuse qu’un arbre…

Jorge Luis Borges

Cette phrase de Borges éclaire différemment le rapport au roman de Mariana Enriquez, Notre part de nuit. En effet, le lecteur avance dans ce texte non pas tant comme s’il devait manier une carte complexe, de manière verticale, mais plutôt en tentant d’escalader un arbre, de manière plus horizontale. L’arbre semble ainsi renvoyer à la structure imaginaire du roman, ensemble touffu et dense dont les racines et les influences se perdent dans une terre ancienne et nourrie. Notre part de nuit alimente tout un univers de symboles, dont les arbres sont les gardiens de nos imaginaires. On découvre ainsi la villa de la famille Bradford située dans une forêt:

Ainsi la forêt et les arbres abritent tout un imaginaire, notamment dans la littérature sud-américaine, à commencer par Paradiso de José Lezama Lima, avec par exemple dans le chapitre trois la figure de l’arbre à noix :

Il s’agit donc de ressentir le monde plutôt que de chercher à en décoder tous les signes. C’est ce qu’on retrouve dans le texte de présentation du film de Mauricio Hernandez consacré à José Lezama Lima, Voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent : José Lezama Lima, les tropes, les tropiques et l’avenir :

Pour faire un film sur un poète, il convient de s’éloigner de tout propos cinématographique, de tout langage technique, de toute tentation esthétisante ; il faut simplement penser comme lui, en termes d’image et d’animisme, de flèche et d’incantation. Le film sera un arbre et chacune des facettes de l’œuvre du poète, l’une de ses branches, le tronc sa vie. Ainsi cette métaphore évoluera à l’intérieur de la forme cinématographique, le corps de l’image est désormais enveloppé de l’écorce du son, dont le relief indépendant secrète ses couches de sens, les cavités à travers lesquelles le silence d’une armée de fourmis cherche son centre. Le montage n’est qu’affaire de promenade et de cime, de feuillage et de fruits.

Notre part de nuit va creuser toute une mythologie et une poétique de la nature comme lien avec l’indicible et le sacré :

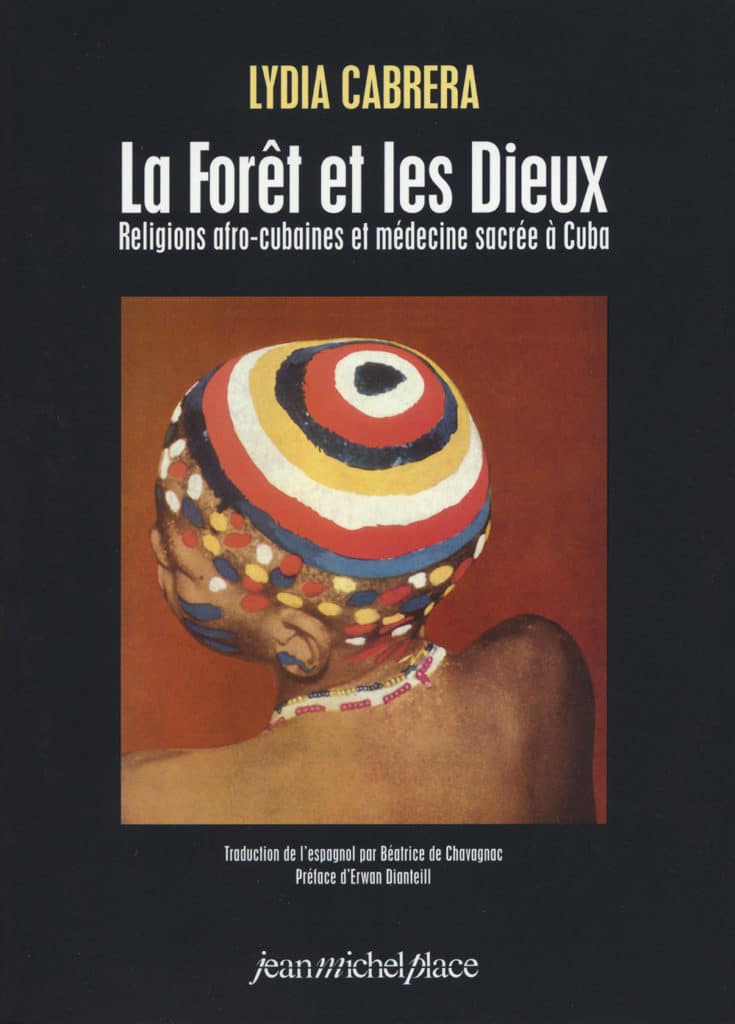

On pense aussi à la figure de Lydia Cabrera, autrice de La Forêt et les Dieux, pour qui «les mots sont des fleurs qui sont des fruits qui sont des actes». Il n’est pas étonnant que des figures comme Alejo Carpentier, Jose Lezama Lima, Guillermo Cabrera Infante et Reinaldo Arenas l’aient célébrée.

Dans un article qui lui était consacré, Philippe Lançon rappelait son importance :

Elle s’installe à Miami avec Titina. Elle a emporté ses notes ethnographiques, des dessins de son ami Wilfredo Lam, un tableau d’Amelia Pelaez et plusieurs mystérieuses chaînes en or qui, semble-t-il, leur permettent de vivre dans les premiers temps. Les deux femmes vivent modestement dans un petit appartement. Lydia refuse absolument de monnayer son immense savoir rituel en effectuant des «consultations» comme santera (filleule d’un saint initiée aux pratiques de la santeria) auprès de la communauté cubaine en exil : elle aurait sans nul doute fait fortune. Pendant dix ans, elle ne publie rien. L’ombre de La Havane porte sur ses pages. Puis elle écrit de nouveau de petits chefs-d’oeuvre ethnologiques et littéraires. Ils paraissent à compte d’auteur, dans sa maison d’édition Chicheriku (créée naguère à Cuba et rebaptisée «Chichereku en exil» à Miami). Le chicheriku est une petite poupée en bois de cèdre représentant un esprit chez les Yorubas du Nigeria (devenus Lucumi à Cuba). Il représente aussi les saints (ou orishas) jumeaux Ibeye, l’un rouge, l’autre bleu. Ils sont puissants, vivent dans les palmiers, protègent les prêtres et les maisons. «Ces poupées marchent la nuit et, sur les ordres de leur maître, elles font des maléfices», dit à Lydia l’un de ses «informateurs». Dans son travail, elle parle toujours de ses «informateurs», avec tendresse et respect. Le cèdre, lui, est un arbre sacré : dans sa fuite, le puissant orisha Changó, syncrétisé avec Sainte-Barbe, s’est reposé sous son ombre. Changó détient la force, le feu, la foudre et l’énergie sexuelle. Certains brûlent ou détruisent les livres, mais brûler un cèdre, seul Changó pourrait le faire.

Philippe Lançon, « Cabrera, traitée d’anthropoétique »

On retrouve cette poétique de « la force, du feu, de la foudre » dans de nombreux passages du roman de Mariana Enriquez :

Ce qui est d’autant plus saisissant dans Notre part de nuit, c’est que la forêt et les arbres sont autant présents que la figure du fleuve, qui symbolise aussi notre rapport au texte. Le roman et son langage creusent en nous un fleuve qu’il nous faut emprunter pour mieux se laisser traverser, à l’image du personnage de Tali :

L’écrivain Makenzy Orcel avait fait ce parallèle entre l’écriture romanesque et le fleuve lors d’un entretien dans l’émission Par les temps qui courent :

Je pense que la petite démarche que j’ai entreprise depuis mon premier livre « La douleur de l’étreinte », publié en 2007, c’est d’essayer de voir comment on peut faire cohabiter la poésie et le roman, la poésie. Le roman, c’est comme la Seine, une sorte de fleuve, de déroulement dans le temps, et on a l’impression qu’on peut passer sa vie à écrire un roman, à faire des rencontres avec des personnages qui prennent vie, qui deviennent finalement des gens de la famille. Et moi, j’essaie de voir comment mettre cette saisie dans le temps, au service de ce déroulement.

Makenzy Orcel

Le fleuve, c’est ce rapport à l’enfance et au danger :

Le fleuve, c’est aussi ce miroir de nous-mêmes :

Lecteur et lectrice de Notre part de nuit, laisse-toi emporter par ce fleuve romanesque, source de merveilles et de dangers :